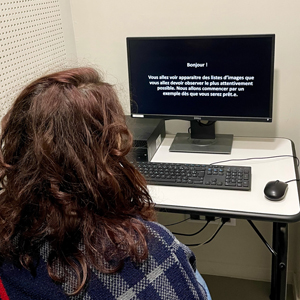

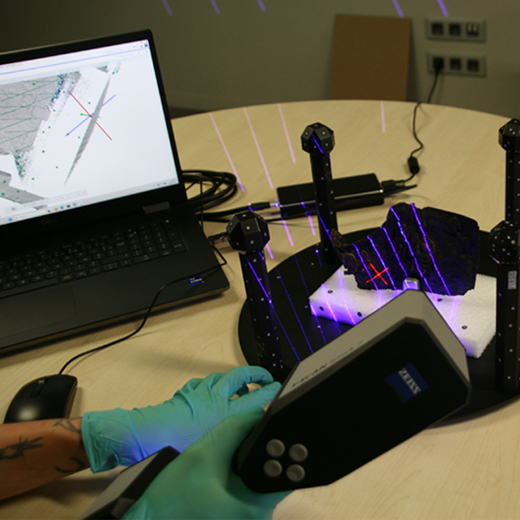

Edouard Dendauw a soutenu, en décembre 2025, sa thèse en psychologie cognitive : « Du choix à l’action : vers une théorie unifiée des mécanismes décisionnels et moteurs » – une thèse inscrite dans le projet de recherche « TIDA – théorie intégrée de la prise de décision et de l’action » porté par Mathieu Servant à la MSHE (1). Visant à développer une théorie de la relation décision-action, la recherche menée par Edouard a pris appui sur le parc instrumental ESCCo, dédié aux expérimentations pour les sciences du comportement et de la cognition. Le jeune docteur revient sur le rôle essentiel du parc ESCCo dans son travail de modélisation.