La MSHE a apporté un soutien technique et logistique à une campagne de sondages de fouille archéologique dans le cadre d’un projet collectif de recherche (PCR) d’étude de l’évolution du peuplement de la déglaciation aux temps présents, dans la haute vallée du Doubs. Angélique Marillier, responsable de recherche archéologique à l’INRAP et chercheuse associée au laboratoire Chrono-environnement, a dirigé les sondages du mois d’août 2023 au Mont d’Or, pour lesquels la MSHE a prêté du matériel topographique (GPS et tachéomètre).

La MSHE a apporté un soutien technique et logistique à une campagne de sondages de fouille archéologique dans le cadre d’un projet collectif de recherche (PCR) d’étude de l’évolution du peuplement de la déglaciation aux temps présents, dans la haute vallée du Doubs. Angélique Marillier, responsable de recherche archéologique à l’INRAP et chercheuse associée au laboratoire Chrono-environnement, a dirigé les sondages du mois d’août 2023 au Mont d’Or, pour lesquels la MSHE a prêté du matériel topographique (GPS et tachéomètre).

Actualité archivée

La fédération des MSH de Bourgogne Franche-Comté lance un nouvel appel à projets à destination des jeunes chercheuses et jeunes chercheurs pour l’organisation de séminaires ou d’atelier sur des thématiques scientifiques émergentes.

La fédération des MSH de Bourgogne Franche-Comté lance un nouvel appel à projets à destination des jeunes chercheuses et jeunes chercheurs pour l’organisation de séminaires ou d’atelier sur des thématiques scientifiques émergentes.

L’objectif est de susciter et soutenir l’organisation de séminaires, d’ateliers par des jeunes collègues souhaitant développer leur réseau de collaboration, sensibiliser la communauté régionale Bourgogne Franche-Comté à leur thématique de recherche et inscrire leur dynamique de travail dans l’espace régional, ou encore faire venir en région des collaborateurs nationaux et internationaux.

La Fédération des MSH de Bourgogne et de Franche-Comté lance l'édition 2023 de son prix de thèse.

La Fédération des MSH de Bourgogne et de Franche-Comté lance l'édition 2023 de son prix de thèse.

Ce prix est destiné à soutenir la publication des travaux de jeunes chercheuses et chercheurs dont la thèse promeut l’interdisciplinarité au sein des SHS ou entre les SHS et les autres domaines scientifiques. Les valeurs telles que l’ouverture d’esprit, la dimension européenne de la réflexion, la rigueur intellectuelle, le caractère innovant de la recherche figurent également dans les critères d’attribution.

Forte d’une expérience notable dans la numérisation haute précision d’objet archéologique, la MSHE a été sollicitée en 2022 par le musée de l’Avallonnais Jean Després dans l’Yonne pour numériser en partie une collection de statues. Le projet vient de s’achever par le rendu d’un rapport, comprenant un catalogue complet des numérisations effectuées, et par le transfert au musée des modèles numériques 3D (1).

Forte d’une expérience notable dans la numérisation haute précision d’objet archéologique, la MSHE a été sollicitée en 2022 par le musée de l’Avallonnais Jean Després dans l’Yonne pour numériser en partie une collection de statues. Le projet vient de s’achever par le rendu d’un rapport, comprenant un catalogue complet des numérisations effectuées, et par le transfert au musée des modèles numériques 3D (1).

La MSHE apporte un soutien technique et logistique à une campagne de prospection géophysique menée dans le cadre de travaux de recherche sur le sanctuaire antique de la Motte du Ciar à Sens dans l’Yonne, en mettant à disposition l'équipement topographique Stonex S850A, nécessaire au géoréférencement de la prospection magnétique.

La MSHE apporte un soutien technique et logistique à une campagne de prospection géophysique menée dans le cadre de travaux de recherche sur le sanctuaire antique de la Motte du Ciar à Sens dans l’Yonne, en mettant à disposition l'équipement topographique Stonex S850A, nécessaire au géoréférencement de la prospection magnétique.

Du 9 octobre au 3 novembre, Christelle Sanchez, géophysicienne (1), et Alex Vauthier, étudiant en archéologie, ont dirigé cette campagne, qui constitue une partie du mémoire de master d’Alex (2).

Retour sur cette campagne par Alex Vauthier

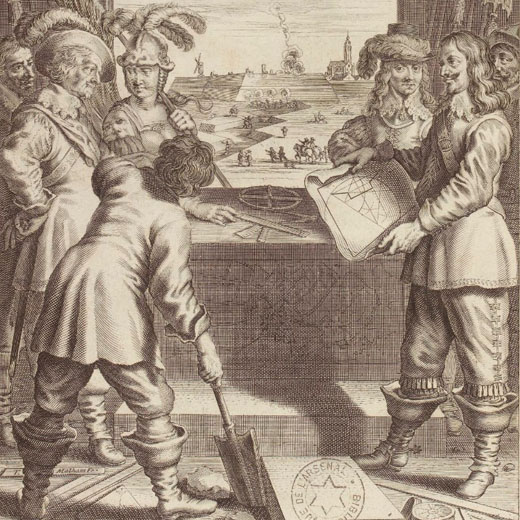

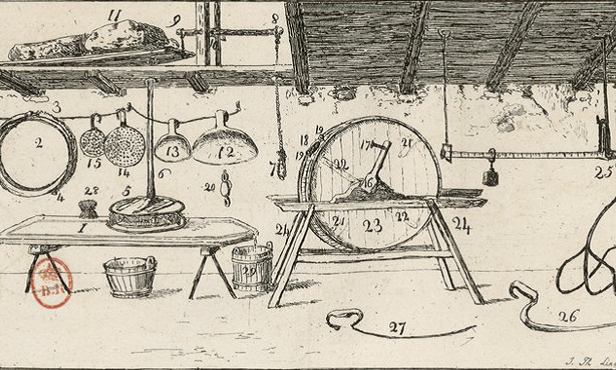

ATMA (Ancient Texts of Military Arts) est une bibliothèque numérique dédiée aux ouvrages techniques de la tradition militaire occidentale du XVIe au début du XVIIe siècle. Cet outil inédit dans le domaine, qui a bénéficié d’un financement de l’université de Franche-Comté (1), est développé à l’initiative de Michel Pretalli (2) et dans le cadre d’une action ISTA-MSHE (3). ATMA met à disposition les textes numérisés et plusieurs outils d’analyse adaptés aux textes de la fin de la Renaissance. « Ces traités consacrés aux aspects techniques, c’est-à-dire la tactique, l’architecture militaire, balistique, etc. sont souvent mal connus et de fait peu étudiés, alors qu’ils ont contribué de manière décisive au développement des sciences et techniques » – explique le chercheur. Le projet vise donc à soutenir de nouvelles pistes de recherche dans des perspectives variées : histoire des sciences et des techniques, études historiques et littéraires, histoire du livre, évolution des représentations graphiques…

ATMA (Ancient Texts of Military Arts) est une bibliothèque numérique dédiée aux ouvrages techniques de la tradition militaire occidentale du XVIe au début du XVIIe siècle. Cet outil inédit dans le domaine, qui a bénéficié d’un financement de l’université de Franche-Comté (1), est développé à l’initiative de Michel Pretalli (2) et dans le cadre d’une action ISTA-MSHE (3). ATMA met à disposition les textes numérisés et plusieurs outils d’analyse adaptés aux textes de la fin de la Renaissance. « Ces traités consacrés aux aspects techniques, c’est-à-dire la tactique, l’architecture militaire, balistique, etc. sont souvent mal connus et de fait peu étudiés, alors qu’ils ont contribué de manière décisive au développement des sciences et techniques » – explique le chercheur. Le projet vise donc à soutenir de nouvelles pistes de recherche dans des perspectives variées : histoire des sciences et des techniques, études historiques et littéraires, histoire du livre, évolution des représentations graphiques…

Deux campagnes de sondages archéologiques ont été entreprises cet été 2023, dans le cadre du programme de recherche TerriFer porté à la MSHE par Marion Berranger, Matthieu Thivet et Pierre Nouvel (1). Terrifer vise à restituer l'importance de l'exploitation sidérurgique à l’échelle des limites actuelles de la région Bourgogne-Franche-Comté, des âges du Fer jusqu’au Moyen âge. L’un des objectifs du programme est donc de déterminer les flux de métal en circulation – objectif auquel ont contribué les sondages de l’été.

Deux campagnes de sondages archéologiques ont été entreprises cet été 2023, dans le cadre du programme de recherche TerriFer porté à la MSHE par Marion Berranger, Matthieu Thivet et Pierre Nouvel (1). Terrifer vise à restituer l'importance de l'exploitation sidérurgique à l’échelle des limites actuelles de la région Bourgogne-Franche-Comté, des âges du Fer jusqu’au Moyen âge. L’un des objectifs du programme est donc de déterminer les flux de métal en circulation – objectif auquel ont contribué les sondages de l’été.

Associer ses recherches généalogiques personnelles et la recherche scientifique, telle est la proposition de Sophie Bourque aux responsables du programme « Bornes royales et héritages culturels et environnementaux dans les forêts des Vosges saônoises ». Une proposition qui s’inscrit dans les sciences ouvertes avec la société et la collaboration citoyenne voulues par la MSHE.

Associer ses recherches généalogiques personnelles et la recherche scientifique, telle est la proposition de Sophie Bourque aux responsables du programme « Bornes royales et héritages culturels et environnementaux dans les forêts des Vosges saônoises ». Une proposition qui s’inscrit dans les sciences ouvertes avec la société et la collaboration citoyenne voulues par la MSHE.

Doctorant·es, étudiant·es de master, chercheur, ingénieurs, toutes et tous engagé·es dans les activités de la MSHE, ont accueilli 700 personnes du 12 au 15 octobre sur notre stand « Les sciences humaines et sociales en mouvement » à la fête de la science 2023. Parmi le public, 450 élèves du CP à la terminale ont découvert les ateliers – expositions préparés par Marion Landré, chargée de médiation scientifique à la MSHE.

Doctorant·es, étudiant·es de master, chercheur, ingénieurs, toutes et tous engagé·es dans les activités de la MSHE, ont accueilli 700 personnes du 12 au 15 octobre sur notre stand « Les sciences humaines et sociales en mouvement » à la fête de la science 2023. Parmi le public, 450 élèves du CP à la terminale ont découvert les ateliers – expositions préparés par Marion Landré, chargée de médiation scientifique à la MSHE.

Les ateliers – expositions

Alexis Ridou commence une thèse en sciences de l’éducation et de la formation sous la direction de Denis Pasco, dans le cadre du programme NEXT (Numérique Educatif : eXpérimenter pour Transformer les apprentissages). Intitulée « Impact de la vidéo 360° en réalité virtuelle sur le développement des capacités réflexives des étudiant·es-enseignant·es », sa recherche relève de l’opération 2 de NEXT qui vise à mobiliser les technologies de vidéo 360° en réalité virtuelle pour favoriser les apprentissages des élèves et le développement professionnel des enseignants et enseignantes. La thèse s’inscrit dans un partenariat recherche-pratique du « Territoire numérique éducatif » du Doubs (TNE25).

Alexis Ridou commence une thèse en sciences de l’éducation et de la formation sous la direction de Denis Pasco, dans le cadre du programme NEXT (Numérique Educatif : eXpérimenter pour Transformer les apprentissages). Intitulée « Impact de la vidéo 360° en réalité virtuelle sur le développement des capacités réflexives des étudiant·es-enseignant·es », sa recherche relève de l’opération 2 de NEXT qui vise à mobiliser les technologies de vidéo 360° en réalité virtuelle pour favoriser les apprentissages des élèves et le développement professionnel des enseignants et enseignantes. La thèse s’inscrit dans un partenariat recherche-pratique du « Territoire numérique éducatif » du Doubs (TNE25).

Axel Garnier-Allain a commencé un post-doctorat en septembre dans le cadre du projet de recherche « TIDA - Théorie intégrée de la prise de décision et de l’action ». D’une durée de trois ans, le post-doc est financé par le programme ERC (European Research Council) Starting Grants, obtenu par Mathieu Servant, porteur de TIDA (1).

Axel Garnier-Allain a commencé un post-doctorat en septembre dans le cadre du projet de recherche « TIDA - Théorie intégrée de la prise de décision et de l’action ». D’une durée de trois ans, le post-doc est financé par le programme ERC (European Research Council) Starting Grants, obtenu par Mathieu Servant, porteur de TIDA (1).

Une campagne de fouille du sanctuaire périurbain antique situé à Ardin dans le département des Deux-Sèvres a bénéficié du soutien logistique et technique de la plateforme SHERPA : détecteur de métaux GoldMaxx, appareil photo numérique Sony Alpha Nex-7, perche.

Une campagne de fouille du sanctuaire périurbain antique situé à Ardin dans le département des Deux-Sèvres a bénéficié du soutien logistique et technique de la plateforme SHERPA : détecteur de métaux GoldMaxx, appareil photo numérique Sony Alpha Nex-7, perche.

Du 4 au 22 septembre 2023, une équipe d’une vingtaine de personnes, principalement des étudiants en archéologie des universités de Bordeaux, Dijon, Marseille, Nancy, Nantes, Paris, Poitiers et Rennes a fouillé, sous la direction de Romain Storaï chercheur associé au laboratoire ARTEHIS (1), le site de l’agglomération antique du Chiron Fauché entre les communes de Coulonges-sur-l’Autize et Ardin.

Présentation de la fouille par Romain Storaï

Une campagne de fouille s’est déroulée à Verdun-sur-le-Doubs en Saône-et-Loire pendant cinq semaines, dans le cadre du projet de recherche « Confluence » dont la MSHE est partenaire.

Une campagne de fouille s’est déroulée à Verdun-sur-le-Doubs en Saône-et-Loire pendant cinq semaines, dans le cadre du projet de recherche « Confluence » dont la MSHE est partenaire.

Du 18 juillet au 18 août, une équipe d’une vingtaine de personnes a travaillé sous la direction d’Emmanuel Hamon (1) sur le site gaulois du Petit Chauvort, à la confluence de la Saône et du Doubs. L’équipe de terrain était principalement constituée d’étudiants en archéologie des universités de Franche-Comté et de Bourgogne, encadrés par plusieurs archéologues du laboratoire chrono-environnement et de la MSHE Ledoux.

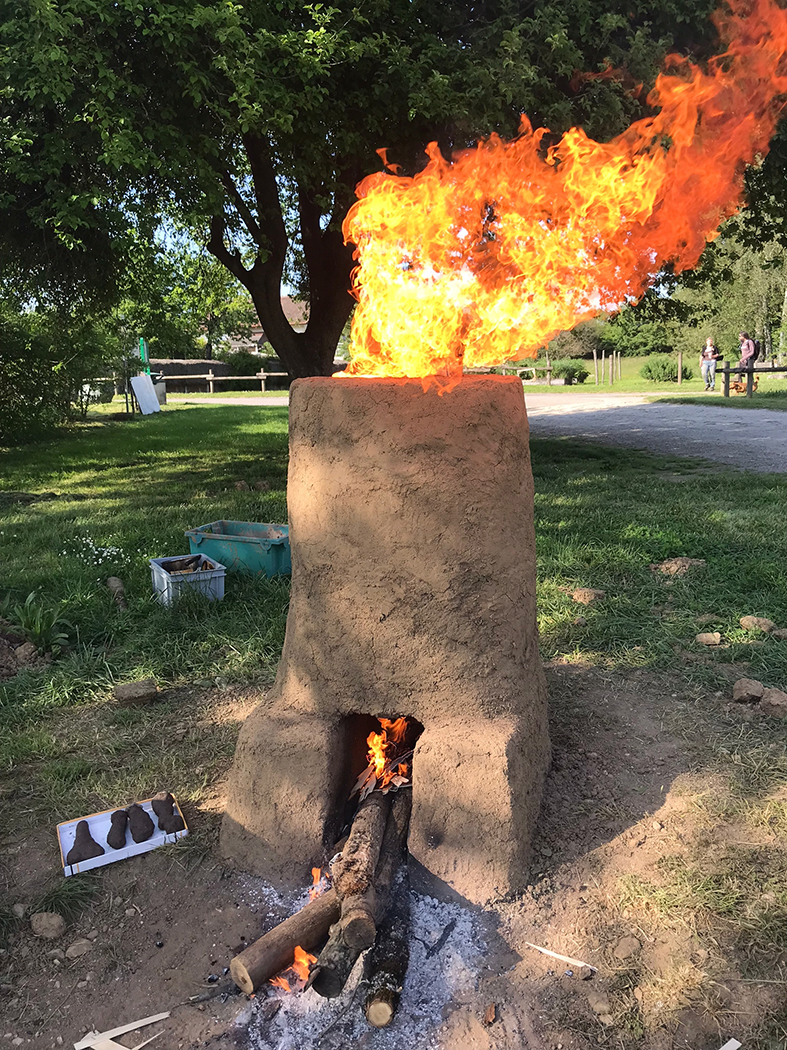

Le projet PlaeTEx – plateforme technologique expérimentale des artisanats anciens des arts du feu – allie recherche et médiation scientifique, à la fois lieu de recherches expérimentales sur les artisanats anciens et de découverte par le grand public des objets, méthodes et résultats des recherches.

Le projet PlaeTEx – plateforme technologique expérimentale des artisanats anciens des arts du feu – allie recherche et médiation scientifique, à la fois lieu de recherches expérimentales sur les artisanats anciens et de découverte par le grand public des objets, méthodes et résultats des recherches.

Porté par Valérie Pichot, archéologue à la MSHE (1), en collaboration avec le laboratoire fédéré IRAMAT-LMC (2), PlaeTEx est lauréat de l’appel à projets « envergure-amorçage » 2023 de la région Bourgogne-Franche-Comté.

La plateforme sera implantée à Mandeure dans le Doubs, sur le site du théâtre antique – le deuxième plus grand théâtre de Gaule, classé Monument historique. Le site, qui accueille depuis plusieurs années des animations grand public portant sur divers artisanats antiques, est déjà doté d’infrastructures (fours, outils dédiés à l’artisanat…). PlaeTEx viendra compléter l’ensemble avec de nouvelles constructions, et l’ouvrir à la recherche expérimentale.

Erik Gustafsson a rejoint le 1er septembre l’équipe de recherche « NEXT – Numérique Educatif : eXpérimenter pour Transformer les apprentissages » dans le cadre d’une chaire de maître de conférences. Cette chaire en numérique éducatif est cofinancée par l’université de Franche-Comté et le Territoire Numérique Educatif du Doubs (TNE25) – un programme d’investissement d’avenir (PIA) lancé par l’État qui vise à tester, à une large échelle, l’accélération de la transformation numérique de l’école.

Erik Gustafsson a rejoint le 1er septembre l’équipe de recherche « NEXT – Numérique Educatif : eXpérimenter pour Transformer les apprentissages » dans le cadre d’une chaire de maître de conférences. Cette chaire en numérique éducatif est cofinancée par l’université de Franche-Comté et le Territoire Numérique Educatif du Doubs (TNE25) – un programme d’investissement d’avenir (PIA) lancé par l’État qui vise à tester, à une large échelle, l’accélération de la transformation numérique de l’école.

La plateforme web SIDARTA (Système Infogéographique des Données ARchéologiques des Territoires Antiques) associe des bases de données qualitatives de vestiges à un fond cartographique en ligne, offrant ainsi un accès à des corpus d’informations archéologiques sur un territoire donné.

La plateforme web SIDARTA (Système Infogéographique des Données ARchéologiques des Territoires Antiques) associe des bases de données qualitatives de vestiges à un fond cartographique en ligne, offrant ainsi un accès à des corpus d’informations archéologiques sur un territoire donné.

L’initiative du projet revient à l’ISTA (1), qui a sollicité l’expertise en géomatique, base de données et informatique de la MSHE pour mettre à la disposition de la communauté scientifique cet outil, permettant la visualisation, l’analyse et le croisement des données. Pour l’heure, SIDARTA recense les sites de prospections menées par les chercheurs et chercheuses de l’ISTA sur le territoire de la colonie romaine de Philippes située en Macédoine orientale en Grèce. Mais la plateforme est amenée à s’enrichir progressivement des données d’autres territoires antiques.

SIDARTA, consultable à l’adresse sidarta.univ-fcomte.fr, a été développé avec l’infrastructure logicielle Symfony par Yuji Kato géomaticien à la MSHE et Jade Gurnaud étudiante en informatique (2), en collaboration avec Georges Tirologos, ingénieur à l’ISTA et deux doctorantes : Anthi Xanthopoulou et Ana-Marija Krnic. Ensemble ils ont conçu l’architecture SIDARTA.

La mission française Yup’ik 2022-2025 (1), du nom des habitants de la côté sud-ouest de l'Alaska, bénéficie du soutien logistique et technique du parc instrumental GéoBFC de la MSHE (équipements topographiques).

La mission française Yup’ik 2022-2025 (1), du nom des habitants de la côté sud-ouest de l'Alaska, bénéficie du soutien logistique et technique du parc instrumental GéoBFC de la MSHE (équipements topographiques).

L’équipe d’archéologues (1) qui fouille chaque année la terrasse « PC14 » à Bibracte, centre archéologie européen en Bourgogne, bénéficie du soutien logistique et technique de la plateforme SHERPA, notamment du parc instrumental GéoBFC (équipements

L’équipe d’archéologues (1) qui fouille chaque année la terrasse « PC14 » à Bibracte, centre archéologie européen en Bourgogne, bénéficie du soutien logistique et technique de la plateforme SHERPA, notamment du parc instrumental GéoBFC (équipements

topographiques, photographiques, photogrammétrie par drone, véhicule).

La MSHE est engagée depuis plusieurs années dans une stratégie d’ouverture de la science, qu’elle entend renforcer dans une double ambition d’innovation scientifique et de partage avec la société. L’archive ouverte HAL, et son portail dédié aux sciences humaines et de la société, prend place dans cette stratégie en offrant un accès gratuit à tous et toutes aux travaux scientifiques. HAL propose en effet en libre accès soit des références bibliographiques seules, soit des références accompagnées du dépôt d’un texte intégral d’articles scientifiques, publiés ou non, rédigés par des chercheurs et chercheuses d’établissements d’enseignement et de recherche. HAL constitue ainsi un environnement dans lequel tout chercheur peut à la fois se nourrir, partager avec d’autres scientifiques autant que le grand public, et rendre visible sa recherche individuelle et collective.

La MSHE est partenaire du projet SIAMOIS, Système d’Information Archéologique Mutualisé et Ouvert, porté par le centre archéologique européen de Bibracte. SIAMOIS, qui s’appuie sur consortium d’acteurs de l’archéologie (1), est lauréat du programme d’investissement France 2030, dans le cadre de l’appel à projets « Numérisation du patrimoine et de l’architecture » de la Caisse des Dépôts.

La MSHE est partenaire du projet SIAMOIS, Système d’Information Archéologique Mutualisé et Ouvert, porté par le centre archéologique européen de Bibracte. SIAMOIS, qui s’appuie sur consortium d’acteurs de l’archéologie (1), est lauréat du programme d’investissement France 2030, dans le cadre de l’appel à projets « Numérisation du patrimoine et de l’architecture » de la Caisse des Dépôts.

Rencontre avec Fabien Knittel, qui publie La fabrique du lait Europe occidentale, Moyen-Âge – XXe siècle aux éditions du CNRS, dans le cadre de son projet de recherche « HYSAM - Hygiénisme, santé alimentaire et études médicales ».

Rencontre avec Fabien Knittel, qui publie La fabrique du lait Europe occidentale, Moyen-Âge – XXe siècle aux éditions du CNRS, dans le cadre de son projet de recherche « HYSAM - Hygiénisme, santé alimentaire et études médicales ».

Comment La fabrique du lait s’inscrit dans le projet HYSAM que vous coordonnez à la MSHE ?

La Fédération des MSH de Bourgogne et de Franche-Comté a décerné quatre prix de thèse en février 2023 à Claire Breniaux, Irène Leroy-Ladurie, Lucas Profillet et Nastasya Winckel, pour la qualité de leur recherche, porteuse d’interdisciplinarité.

Rencontre avec nos lauréates et notre lauréat qui témoignent d'un goût communicatif pour la recherche interdisciplinaire ouverte sur la société.

Aurélie Chopard-Dit-Jean, psychologue clinicienne, a mené une thèse (1) labellisée par la MSHE, sur le désir de mort chez les personnes âgées dépendantes vivant en établissement. Pour mieux cerner l’expérience du grand âge, les études ont été réalisées parallèlement en France (en EHPAD) et en Suisse (en EMS, établissement médico-sociaux).

Aurélie Chopard-Dit-Jean, psychologue clinicienne, a mené une thèse (1) labellisée par la MSHE, sur le désir de mort chez les personnes âgées dépendantes vivant en établissement. Pour mieux cerner l’expérience du grand âge, les études ont été réalisées parallèlement en France (en EHPAD) et en Suisse (en EMS, établissement médico-sociaux).

Rencontre avec la chercheuse.

Rémi Dorgnier, doctorant labellisé par la MSHE, a remporté le prix du public mardi 7 mars 2023 lors de la finale régionale du concours international Ma thèse en 180 secondes. Il poursuit donc l'aventure, et représentera la région BFC, avec Jonathan Lesven lauréat du prix du jury, lors de la demi-finale nationale à Paris au mois d’avril.

Rémi Dorgnier, doctorant labellisé par la MSHE, a remporté le prix du public mardi 7 mars 2023 lors de la finale régionale du concours international Ma thèse en 180 secondes. Il poursuit donc l'aventure, et représentera la région BFC, avec Jonathan Lesven lauréat du prix du jury, lors de la demi-finale nationale à Paris au mois d’avril.Rémi prépare une thèse en psychologie intitulée « Soutenir l’apprentissage des enfants à l’école primaire : études expérimentales et création d’une application pédagogique », qui s'inscrit dans le projet de recherche NEXT.

Alexis Leprince, doctorant labellisé par la MSHE, a soutenu une thèse en langue et littérature française le 10 décembre 2022, consacrée à l’auteur dramatique Jean-Luc Lagarce. Conduite sous la direction de Pascal Lécroart et Anne-Françoise Benhamou (1), sa recherche a notamment pris appui sur les archives personnelles de l’auteur, qui ont été numérisées à la MSHE de 2013 à 2016 pour rejoindre le Fonds d'Archive NUMérique de Franche-Comté (FANUM), un projet porté à la MSHE par Pascal Lécroart.

Alexis Leprince, doctorant labellisé par la MSHE, a soutenu une thèse en langue et littérature française le 10 décembre 2022, consacrée à l’auteur dramatique Jean-Luc Lagarce. Conduite sous la direction de Pascal Lécroart et Anne-Françoise Benhamou (1), sa recherche a notamment pris appui sur les archives personnelles de l’auteur, qui ont été numérisées à la MSHE de 2013 à 2016 pour rejoindre le Fonds d'Archive NUMérique de Franche-Comté (FANUM), un projet porté à la MSHE par Pascal Lécroart.Entretien avec Alexis Leprince.

La Fédération des Maisons des sciences de l’homme de Bourgogne et de Franche-Comté (associant la MSH de Dijon et la MSHE Ledoux) a lancé le 28 novembre 2022 la quatrième édition de son prix de thèse destiné à soutenir la publication des travaux de jeunes chercheurs dont la thèse promeut l’interdisciplinarité au sein des sciences humaines et sociales (SHS) ou entre les SHS et les autres domaines scientifiques. Trente-trois candidatures ont été examinées et classées par un jury composé des membres du Comité d’orientations scientifiques (COS) de la Fédération et des directeurs des trois écoles doctorales DGEP, LECLA, SEPT (1).

La Fédération des Maisons des sciences de l’homme de Bourgogne et de Franche-Comté (associant la MSH de Dijon et la MSHE Ledoux) a lancé le 28 novembre 2022 la quatrième édition de son prix de thèse destiné à soutenir la publication des travaux de jeunes chercheurs dont la thèse promeut l’interdisciplinarité au sein des sciences humaines et sociales (SHS) ou entre les SHS et les autres domaines scientifiques. Trente-trois candidatures ont été examinées et classées par un jury composé des membres du Comité d’orientations scientifiques (COS) de la Fédération et des directeurs des trois écoles doctorales DGEP, LECLA, SEPT (1).Claire Breniaux, Centre interlangue texte, image, langage (TIL UR 4187 université de Bourgogne), pour sa thèse en langues, littératures et civilisations anglaise et anglo-saxonnes (civilisation britannique contemporaine), intitulée Jeunes membres du Scottish National Party (SNP) : identité nationale et adhésion partisane, soutenue le 3 décembre 2021.

Mots-clés : identité nationale, nationalisme, jeunesse, adhésion partisane, partis politiques.

Irène Le Roy Ladurie, Centre Pluridisciplinaire Textes et Cultures (CPTC UR 4178 université de Bourgogne), pour sa thèse en littérature générale et comparée, intitulée Une préférence pour la douceur. Récit(s) de la caresse à l’époque contemporaine (1980-2019). Histoire, esthétique et poétique en bande dessinée et en littérature. Domaines français, anglais, allemand, italien et nord-américain, soutenue le 10 décembre 2021.

Mots-clés : caresse, toucher, bande dessinée, récit, littérature contemporaine, études sensorielles.

Lucas Profillet, Culture Sport Santé Société (C3S EA4660 université de Franche-Comté), pour sa thèse en Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives (STAPS), intitulée Le corps en images à l’école. L’ortho-figuration corporelle dans les méthodes de lecture (1880-1960), soutenue le 8 décembre 2021.

Mots-clés : histoire, corps, images, manuels scolaires, sport.

Nastasya Winckel, laboratoire FEMTO-ST/ RECITS (UMR CNRS-UFC 6174), pour sa thèse en économie et géographie/aménagement du territoire, intitulée Le Nord Franche-Comté, un territoire industriel en cours de revitalisation ? Analyse de la spécificité des dynamiques territoriales dans les territoires d'industrialisation ancienne, soutenue le 12 décembre 2022.

Mots-clés : territoires industriels, dynamiques territoriales, revitalisation, trajectoires, abduction.

Le 28 novembre 2022, la Fédération des Maisons des sciences de l’homme de Bourgogne et de Franche-Comté a lancé la deuxième édition de l’appel à projets « TransLation ». Treize dossiers ont été déposés et ont fait l’objet d’un examen par un jury composé des membres du Comité d’orientations scientifiques (COS) de la Fédération des MSH. Réuni le 1er février 2023, le comité a retenu six projets. Les projets lauréats bénéficieront d’un financement à hauteur de 2000 € chacun.

Le 28 novembre 2022, la Fédération des Maisons des sciences de l’homme de Bourgogne et de Franche-Comté a lancé la deuxième édition de l’appel à projets « TransLation ». Treize dossiers ont été déposés et ont fait l’objet d’un examen par un jury composé des membres du Comité d’orientations scientifiques (COS) de la Fédération des MSH. Réuni le 1er février 2023, le comité a retenu six projets. Les projets lauréats bénéficieront d’un financement à hauteur de 2000 € chacun.Nastasya Winckel est lauréate du prix de thèse 2022 de la Fédération des MSH de Bourgogne et de Franche-Comté.

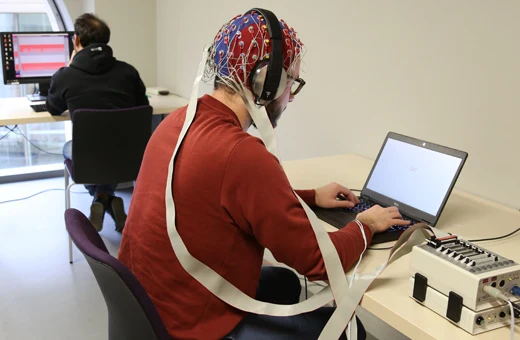

Faire deux choses en même temps peut être difficile : en laboratoire, cette difficulté se manifeste par des temps de réaction (le délai entre un stimulus et une réponse) de plusieurs centaines de millisecondes. La compréhension de ces ralentissements cognitifs fait l’objet de recherches dans le cadre du projet « Prep - Automaticité en double tâche au long de la vie : la rapidité compte, mais la préparation prime » – projet en cours depuis janvier 2022 à la MSHE et financé par l’Agence Nationale de la Recherche (ANR) (1). Les doctorants du projet Prep dirigé par François Maquestiaux, professeur de psychologie cognitive, ont obtenu des premiers résultats inattendus : en faisant varier des paramètres de leurs expériences, ils sont parvenus à éliminer différents ralentissements cognitifs. Ces résultats questionnent des modèles cognitifs dominants selon lesquels il est impossible de réaliser les traitements cognitifs de deux tâches sans aucune interférence. Lucas Rotolo, doctorant, est chargé d’élucider certains de ces résultats.

Faire deux choses en même temps peut être difficile : en laboratoire, cette difficulté se manifeste par des temps de réaction (le délai entre un stimulus et une réponse) de plusieurs centaines de millisecondes. La compréhension de ces ralentissements cognitifs fait l’objet de recherches dans le cadre du projet « Prep - Automaticité en double tâche au long de la vie : la rapidité compte, mais la préparation prime » – projet en cours depuis janvier 2022 à la MSHE et financé par l’Agence Nationale de la Recherche (ANR) (1). Les doctorants du projet Prep dirigé par François Maquestiaux, professeur de psychologie cognitive, ont obtenu des premiers résultats inattendus : en faisant varier des paramètres de leurs expériences, ils sont parvenus à éliminer différents ralentissements cognitifs. Ces résultats questionnent des modèles cognitifs dominants selon lesquels il est impossible de réaliser les traitements cognitifs de deux tâches sans aucune interférence. Lucas Rotolo, doctorant, est chargé d’élucider certains de ces résultats.

Rencontre.

L’année 2023 sera marquée par plusieurs changements à la MSHE.

L’année 2023 sera marquée par plusieurs changements à la MSHE. Le 18 novembre 2022 était inaugurée l’exposition virtuelle « Objets sous contraintes. Histoires de multiples déplacements des années 1940 à aujourd’hui », fruit d’un partenariat entre le Centre Lucien Febvre et le musée de la Résistance et de la Déportation (MRDB) de Besançon, avec l’appui de la MSHE Ledoux. Initiée par Marie-Bénédicte Vincent dans le cadre de son action de recherche à la MSHE (1), l’exposition a entrelacé travail scientifique et pédagogique, « le rêve de tout enseignant-chercheur ! » a dit M. B. Vincent. En effet ce sont les étudiants d’histoire de l’université de Franche-Comté en 3e année de licence et en master recherche qui ont rédigé les notices de l’exposition, encadrés par la chercheuse ainsi que par Aurélie Cousin, chargée de collection au MRDB. Accueillis au musée par Vincent Briand son directeur et Aurélie Cousin, les étudiants ont choisi dans les collections les objets qu’ils souhaitaient documenter et présenter.

Le 18 novembre 2022 était inaugurée l’exposition virtuelle « Objets sous contraintes. Histoires de multiples déplacements des années 1940 à aujourd’hui », fruit d’un partenariat entre le Centre Lucien Febvre et le musée de la Résistance et de la Déportation (MRDB) de Besançon, avec l’appui de la MSHE Ledoux. Initiée par Marie-Bénédicte Vincent dans le cadre de son action de recherche à la MSHE (1), l’exposition a entrelacé travail scientifique et pédagogique, « le rêve de tout enseignant-chercheur ! » a dit M. B. Vincent. En effet ce sont les étudiants d’histoire de l’université de Franche-Comté en 3e année de licence et en master recherche qui ont rédigé les notices de l’exposition, encadrés par la chercheuse ainsi que par Aurélie Cousin, chargée de collection au MRDB. Accueillis au musée par Vincent Briand son directeur et Aurélie Cousin, les étudiants ont choisi dans les collections les objets qu’ils souhaitaient documenter et présenter. Aglaé Navarre, doctorante à la MSHE rattachée au laboratoire de psychologie, a soutenu sa thèse en psychologie cognitive le 4 novembre 2022. Conduite sous la direction de André Didierjean en co-direction avec Cyril Thomas (1), la recherche d’Aglaé Navarre, intitulée « Étude de l'effet d'ancrage appliqué au domaine judiciaire », est consacrée à un biais cognitif – l’effet d’ancrage – dont les conséquences lorsqu’il s’agit de déterminer une sanction pénale sont loin d’être anodines.

Aglaé Navarre, doctorante à la MSHE rattachée au laboratoire de psychologie, a soutenu sa thèse en psychologie cognitive le 4 novembre 2022. Conduite sous la direction de André Didierjean en co-direction avec Cyril Thomas (1), la recherche d’Aglaé Navarre, intitulée « Étude de l'effet d'ancrage appliqué au domaine judiciaire », est consacrée à un biais cognitif – l’effet d’ancrage – dont les conséquences lorsqu’il s’agit de déterminer une sanction pénale sont loin d’être anodines.Explication avec Aglaé Navarre.

La Fédération des Maisons des sciences de l'homme de Bourgogne et de Franche-Comté, qui réunit la MSHE C. N. Ledoux et la MSH de Dijon, lance le prix de thèse 2022.

La Fédération des Maisons des sciences de l'homme de Bourgogne et de Franche-Comté, qui réunit la MSHE C. N. Ledoux et la MSH de Dijon, lance le prix de thèse 2022. La Fédération des Maisons des sciences de l'homme de Bourgogne et de Franche-Comté, qui réunit la MSHE C. N. Ledoux et la MSH de Dijon, lance l'édition 2023 de l'appel à projets (AAP) TransLation.

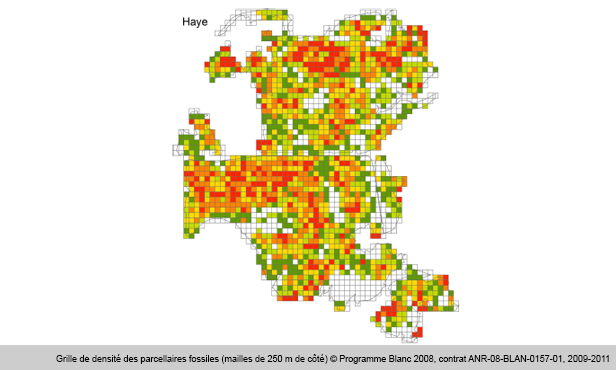

La Fédération des Maisons des sciences de l'homme de Bourgogne et de Franche-Comté, qui réunit la MSHE C. N. Ledoux et la MSH de Dijon, lance l'édition 2023 de l'appel à projets (AAP) TransLation. Le premier volume de Archaedyn. Dynamique spatiale des territoires de la Préhistoire au Moyen Âge vient de paraître aux Presses universitaires de Franche-Comté dans la collection des Cahiers de la MSHE sous la direction de Estelle Gauthier, Murielle Georges-Leroy, Nicolas Poirier et Olivier Weller (1). L’ouvrage rend compte des résultats du programme de recherche Archaedyn mené à la MSHE depuis 2005, sous la responsabilité de François Favory et Laure Nuninger, d’abord dans le cadre d’une ACI (action concertée incitative) puis d’un contrat ANR (agence nationale pour la recherche) (2). Ce premier volume restitue deux ateliers du programme Archaedyn : « aires d’approvisionnement, terroirs et finages » et « circulation des matières premières et des produits ».

Le premier volume de Archaedyn. Dynamique spatiale des territoires de la Préhistoire au Moyen Âge vient de paraître aux Presses universitaires de Franche-Comté dans la collection des Cahiers de la MSHE sous la direction de Estelle Gauthier, Murielle Georges-Leroy, Nicolas Poirier et Olivier Weller (1). L’ouvrage rend compte des résultats du programme de recherche Archaedyn mené à la MSHE depuis 2005, sous la responsabilité de François Favory et Laure Nuninger, d’abord dans le cadre d’une ACI (action concertée incitative) puis d’un contrat ANR (agence nationale pour la recherche) (2). Ce premier volume restitue deux ateliers du programme Archaedyn : « aires d’approvisionnement, terroirs et finages » et « circulation des matières premières et des produits ». Chercheurs et bénévoles main dans la main pour inventorier les bornes royales dans les forêts des Vosges saônoises, et avec elles analyser les usages des espaces forestiers depuis 300 ans. Cette collaboration déjà mise en œuvre à la MSHE dans les années 2010 (1) se renouvelle avec l’action « Bornes royales et héritages culturels et environnementaux dans les forêts des Vosges saônoises », sous la double responsabilité de Emmanuel Garnier, directeur de recherche CNRS spécialiste de l’histoire de l’environnement au laboratoire Chrono-environnement et Daniel Daval, archéologue bénévole et président de l’Association de recherche et d’étude des sites archéologiques comtois (ARESAC).

Chercheurs et bénévoles main dans la main pour inventorier les bornes royales dans les forêts des Vosges saônoises, et avec elles analyser les usages des espaces forestiers depuis 300 ans. Cette collaboration déjà mise en œuvre à la MSHE dans les années 2010 (1) se renouvelle avec l’action « Bornes royales et héritages culturels et environnementaux dans les forêts des Vosges saônoises », sous la double responsabilité de Emmanuel Garnier, directeur de recherche CNRS spécialiste de l’histoire de l’environnement au laboratoire Chrono-environnement et Daniel Daval, archéologue bénévole et président de l’Association de recherche et d’étude des sites archéologiques comtois (ARESAC). Au cours de l’année 2021-2022, des élèves de CM1/CM2 de l’école de Nancray ont fait classe un après-midi par semaine dans la doline du parc du musée des Maisons comtoises. Des étudiants de sociologie et anthropologie les ont suivis et ont mené une enquête ethnographique, sous la direction de Sophie Némoz, maîtresse de conférences au LaSA (1), pour comprendre comment enfants et adultes vivaient cette expérience. Leur travail a donné lieu à l’exposition Devenir avec les autres par-delà les humains visible du 19 mai au 4 juillet 2022 au musée des Maisons comtoises de Nancray.

Au cours de l’année 2021-2022, des élèves de CM1/CM2 de l’école de Nancray ont fait classe un après-midi par semaine dans la doline du parc du musée des Maisons comtoises. Des étudiants de sociologie et anthropologie les ont suivis et ont mené une enquête ethnographique, sous la direction de Sophie Némoz, maîtresse de conférences au LaSA (1), pour comprendre comment enfants et adultes vivaient cette expérience. Leur travail a donné lieu à l’exposition Devenir avec les autres par-delà les humains visible du 19 mai au 4 juillet 2022 au musée des Maisons comtoises de Nancray.Retour avec Sophie Némoz sur le projet « Faculté dehors » (2).

Comment transmettre sur plusieurs milliers d’années ? C’est la question que posent les projets de stockage en couche géologique profonde des déchets hautement radioactifs et à vie longue, développés dans différents pays. En effet, si ce mode de stockage répond à la double volonté de soustraire des déchets très dangereux aux aléas des actions humaines et d’enfermer la radioactivité le temps de sa décroissance, il suppose également de transmettre la mémoire des sites aux générations futures. La question intéresse aussi Laetitia Ogorzelec, professeure de socio-anthropologie au LaSA (1) : « cet effort-là pour penser la transmission sur le temps long est très intéressant pour nous, socio-anthropologues qui essayons de comprendre comment les institutions humaines durent dans le temps, comment il est possible de produire de la continuité et de la durée… ». Avec cet intérêt de recherche, Laetitia Ogorzelec a répondu à une demande de l’Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs (Andra), chargée du projet « Cigéo » (2) en France.

Comment transmettre sur plusieurs milliers d’années ? C’est la question que posent les projets de stockage en couche géologique profonde des déchets hautement radioactifs et à vie longue, développés dans différents pays. En effet, si ce mode de stockage répond à la double volonté de soustraire des déchets très dangereux aux aléas des actions humaines et d’enfermer la radioactivité le temps de sa décroissance, il suppose également de transmettre la mémoire des sites aux générations futures. La question intéresse aussi Laetitia Ogorzelec, professeure de socio-anthropologie au LaSA (1) : « cet effort-là pour penser la transmission sur le temps long est très intéressant pour nous, socio-anthropologues qui essayons de comprendre comment les institutions humaines durent dans le temps, comment il est possible de produire de la continuité et de la durée… ». Avec cet intérêt de recherche, Laetitia Ogorzelec a répondu à une demande de l’Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs (Andra), chargée du projet « Cigéo » (2) en France. La commande de l’Andra – intégrée à l’action de recherche TMS (3) – consiste en l’analyse de la « boîte à outils » que les agences concernées par ce type de projets ont développé dans le cadre d’un programme international (4).

« La transition ne se fera pas sans les citoyens ! » – prévient Cyril Masselot, responsable de l’Observatoire de la transition socioécologique (OTSE) porté par la MSHE (1). Comprendre et mesurer le niveau de résilience des populations et des territoires est alors un enjeu essentiel. Dans quelle mesure sommes-nous en capacité d’adapter nos modes de vie pour les rendre soutenables écologiquement ? Répondre à cette question est l’un des objectifs de l’OTSE. L’étude menée en 2020 auprès d’un échantillon représentatif des habitants de Bourgogne-Franche-Comté (2) a permis de décrire les éco-comportements (voir volet 1) et également de représenter la structure de la population régionale au regard de la transition, à travers une typologie des répondants.

« La transition ne se fera pas sans les citoyens ! » – prévient Cyril Masselot, responsable de l’Observatoire de la transition socioécologique (OTSE) porté par la MSHE (1). Comprendre et mesurer le niveau de résilience des populations et des territoires est alors un enjeu essentiel. Dans quelle mesure sommes-nous en capacité d’adapter nos modes de vie pour les rendre soutenables écologiquement ? Répondre à cette question est l’un des objectifs de l’OTSE. L’étude menée en 2020 auprès d’un échantillon représentatif des habitants de Bourgogne-Franche-Comté (2) a permis de décrire les éco-comportements (voir volet 1) et également de représenter la structure de la population régionale au regard de la transition, à travers une typologie des répondants. Dix chercheurs de disciplines différentes – Christine Gamba, Marina Gasnier, Christian Guinchard, Nathalie Kroichvili, Cyril Masselot, Alexandre Moine, Sophie Nemoz, Laure Nuninger, Matthieu Thivet, Nastasya Winckel (1) – ont conduit une recherche interdisciplinaire dans le cadre de l’action « ORTEP Revitalisation », financée par la Région Bourgogne-Franche-Comté de 2017 à 2021. La démarche collective qu’ils ont mise en œuvre leur a permis d’analyser le processus complexe de la revitalisation territoriale et d’en comprendre les ressorts à travers une réflexion interdisciplinaire à la fois appliquée et théorique (2). L’interdisciplinarité revendiquée par les chercheurs a commencé par une recherche appliquée à la demande de la Ville de Salins les Bains, s’est poursuivie en s’élargissant à d’autres terrains régionaux dans le programme ORTEP Revitalisation et est allée jusqu’à l’écriture à « 14 mains » d’un article récemment paru dans la revue Cybergéo (3) sur le concept de revitalisation.

Dix chercheurs de disciplines différentes – Christine Gamba, Marina Gasnier, Christian Guinchard, Nathalie Kroichvili, Cyril Masselot, Alexandre Moine, Sophie Nemoz, Laure Nuninger, Matthieu Thivet, Nastasya Winckel (1) – ont conduit une recherche interdisciplinaire dans le cadre de l’action « ORTEP Revitalisation », financée par la Région Bourgogne-Franche-Comté de 2017 à 2021. La démarche collective qu’ils ont mise en œuvre leur a permis d’analyser le processus complexe de la revitalisation territoriale et d’en comprendre les ressorts à travers une réflexion interdisciplinaire à la fois appliquée et théorique (2). L’interdisciplinarité revendiquée par les chercheurs a commencé par une recherche appliquée à la demande de la Ville de Salins les Bains, s’est poursuivie en s’élargissant à d’autres terrains régionaux dans le programme ORTEP Revitalisation et est allée jusqu’à l’écriture à « 14 mains » d’un article récemment paru dans la revue Cybergéo (3) sur le concept de revitalisation. Retour sur cette expérience d’intelligence collective avec deux des chercheurs impliqués, Christian Guinchard et Laure Nuninger.

L’Observatoire de la transition socioécologique (OTSE) (1) est maître d’œuvre de l’étude partenariale « Réussir ensemble la transition socioécologique en Bourgogne-Franche-Comté », financée par la Région. Conduite sous la responsabilité scientifique de Cyril Masselot (2) responsable de l’OTSE, l’étude a pour objectif d’analyser les comportements des habitants de la région dans le contexte de la transition socioécologique.

L’Observatoire de la transition socioécologique (OTSE) (1) est maître d’œuvre de l’étude partenariale « Réussir ensemble la transition socioécologique en Bourgogne-Franche-Comté », financée par la Région. Conduite sous la responsabilité scientifique de Cyril Masselot (2) responsable de l’OTSE, l’étude a pour objectif d’analyser les comportements des habitants de la région dans le contexte de la transition socioécologique. Comment se déplacent-ils ? Comment consomment-ils ? Adoptent-ils des pratiques écoresponsables ? Sont-ils prêts à s’engager plus avant dans des changements nécessaires ?

Nombre de petites villes qui, de l'époque moderne jusqu'au milieu du XXe siècle, constituaient les nœuds florissants d'un maillage territorial relativement continu et dense connaissent un essoufflement graduel, parfois relativement brutal, de leur territoire. Les atouts passés sont alors vécus comme une difficulté, dans la mesure où elles doivent faire face économiquement et écologiquement au poids d'un patrimoine industriel et historique important, parfois valorisé par exemple via la reconnaissance de l’UNESCO, mais assorti de contraintes difficilement supportables financièrement. Sur le plan écologique, l'industrialisation puis la désindustrialisation de la seconde moitié du XXe siècle ont également laissé un héritage coûteux, avec des pollutions, des paysages dégradés. A cela s’ajoute des inégalités croissantes, une paupérisation progressive tant socio-économique qu'intellectuelle avec la disparition de structures éducatives et culturelles… Les populations concernées sont donc d'autant plus vulnérables que leurs perspectives de développement se réduisent et que la fracture se creuse avec d’autres territoires dynamiques.

Nombre de petites villes qui, de l'époque moderne jusqu'au milieu du XXe siècle, constituaient les nœuds florissants d'un maillage territorial relativement continu et dense connaissent un essoufflement graduel, parfois relativement brutal, de leur territoire. Les atouts passés sont alors vécus comme une difficulté, dans la mesure où elles doivent faire face économiquement et écologiquement au poids d'un patrimoine industriel et historique important, parfois valorisé par exemple via la reconnaissance de l’UNESCO, mais assorti de contraintes difficilement supportables financièrement. Sur le plan écologique, l'industrialisation puis la désindustrialisation de la seconde moitié du XXe siècle ont également laissé un héritage coûteux, avec des pollutions, des paysages dégradés. A cela s’ajoute des inégalités croissantes, une paupérisation progressive tant socio-économique qu'intellectuelle avec la disparition de structures éducatives et culturelles… Les populations concernées sont donc d'autant plus vulnérables que leurs perspectives de développement se réduisent et que la fracture se creuse avec d’autres territoires dynamiques.

Le Laboratoire de sociologie et d’anthropologie (LaSA) est engagé dans une stratégie d’ouverture vers la cité, avec une volonté de diffuser les résultats de ses recherches à l’aide du son et de l’image. Les étudiants de master (1) sont associés à ce travail – un moyen pour eux d’apprendre la démarche de recherche. « Il s’agit de rendre accessible la recherche – explique Florent Schepens, professeur de sociologie responsable du master, – via d’autres médias que ceux que les chercheurs utilisent habituellement, comme les publications. On souhaite s’adresser à un public qui pourrait être intéressé par les SHS mais qui ne connait pas nos revues spécialisées ; et naturellement sans amoindrir la portée scientifique. La vulgarisation ne doit rien sacrifier aux exigences de la socio-anthropologie. » La MSHE apporte un soutien matériel et logiciel à cette initiative, notamment pour la prise de son, prise de vue photographique et vidéo, le montage.

Le Laboratoire de sociologie et d’anthropologie (LaSA) est engagé dans une stratégie d’ouverture vers la cité, avec une volonté de diffuser les résultats de ses recherches à l’aide du son et de l’image. Les étudiants de master (1) sont associés à ce travail – un moyen pour eux d’apprendre la démarche de recherche. « Il s’agit de rendre accessible la recherche – explique Florent Schepens, professeur de sociologie responsable du master, – via d’autres médias que ceux que les chercheurs utilisent habituellement, comme les publications. On souhaite s’adresser à un public qui pourrait être intéressé par les SHS mais qui ne connait pas nos revues spécialisées ; et naturellement sans amoindrir la portée scientifique. La vulgarisation ne doit rien sacrifier aux exigences de la socio-anthropologie. » La MSHE apporte un soutien matériel et logiciel à cette initiative, notamment pour la prise de son, prise de vue photographique et vidéo, le montage.

I à nèdji tut lè nœ. Cette phrase qui signifie « il a neigé toute la nuit » est du franc-comtois, l’une des deux langues régionales de la Franche-Comté avec le franco-provençal. Bien que les locuteurs soient peu nombreux au regard de la population régionale, cette langue demeure bien implantée dans certaines localités, au sens où des personnes sont capables de la parler, construire un récit, raconter en franc-comtois. Marion Bendinelli, maîtresse de conférences en sciences du langage et responsable de l’action « Les parlers franc-comtois (PFC) » (1) à la MSHE, évoque deux types de locuteurs : ceux qui en font l’apprentissage aujourd’hui, souvent dans une volonté de revenir vers cette langue que parlaient leurs aïeux, et ceux qui, plongés dans le bain linguistique au sein de la famille ou du village, l’ont intégrée de manière passive. C’est auprès de ces derniers locuteurs qu’ont été menées des enquêtes dialectologiques (2) dans le cadre de l’action PFC. « On va à la rencontre des locuteurs – explique Marion Bendinelli – pour relever et recenser leurs connaissances et leur prononciation de la langue. »

I à nèdji tut lè nœ. Cette phrase qui signifie « il a neigé toute la nuit » est du franc-comtois, l’une des deux langues régionales de la Franche-Comté avec le franco-provençal. Bien que les locuteurs soient peu nombreux au regard de la population régionale, cette langue demeure bien implantée dans certaines localités, au sens où des personnes sont capables de la parler, construire un récit, raconter en franc-comtois. Marion Bendinelli, maîtresse de conférences en sciences du langage et responsable de l’action « Les parlers franc-comtois (PFC) » (1) à la MSHE, évoque deux types de locuteurs : ceux qui en font l’apprentissage aujourd’hui, souvent dans une volonté de revenir vers cette langue que parlaient leurs aïeux, et ceux qui, plongés dans le bain linguistique au sein de la famille ou du village, l’ont intégrée de manière passive. C’est auprès de ces derniers locuteurs qu’ont été menées des enquêtes dialectologiques (2) dans le cadre de l’action PFC. « On va à la rencontre des locuteurs – explique Marion Bendinelli – pour relever et recenser leurs connaissances et leur prononciation de la langue. »

Les archéologues spécialistes de l’âge du Fer européen peuvent se réjouir : le fonds documentaire du Centre archéologique européen de Bibracte (1) – nom antique de la capitale du peuple gaulois des Eduen – est désormais accessible en ligne et un thésaurus exposant le vocabulaire en usage à Bibracte commence à être déployé. C’est une étape importante de l’action « Bibracte ville ouverte » (BVO), portée par la MSHE sous la responsabilité de Philippe Barral (2), en partenariat avec Bibracte et le réseau Frantiq (3), grâce au soutien de l’infrastructure CollEx-Persée (4).

Les archéologues spécialistes de l’âge du Fer européen peuvent se réjouir : le fonds documentaire du Centre archéologique européen de Bibracte (1) – nom antique de la capitale du peuple gaulois des Eduen – est désormais accessible en ligne et un thésaurus exposant le vocabulaire en usage à Bibracte commence à être déployé. C’est une étape importante de l’action « Bibracte ville ouverte » (BVO), portée par la MSHE sous la responsabilité de Philippe Barral (2), en partenariat avec Bibracte et le réseau Frantiq (3), grâce au soutien de l’infrastructure CollEx-Persée (4). Le 26 novembre 2021, la Fédération des Maisons des Sciences de l’Homme de Bourgogne et de Franche-Comté et les Pôles Thématiques SHS, LLC et DGEP (1) d’UBFC lançaient la première édition de l’appel à projets « TransLation ». Dix dossiers ont été déposés et ont fait l’objet d’un examen par un comité ad hoc composé de représentants des MSH et des Pôles thématiques du domaine SHS. Réuni le 24 janvier 2022, le jury a retenu sept projets. Parmi les lauréats, tous financés à hauteur de leur demande, quatre sont des projets « développement » dotés de 8 000 € à 10 000 €, et trois des projets « démarrage » dotés de 3 700 et 4 000 €.

Le 26 novembre 2021, la Fédération des Maisons des Sciences de l’Homme de Bourgogne et de Franche-Comté et les Pôles Thématiques SHS, LLC et DGEP (1) d’UBFC lançaient la première édition de l’appel à projets « TransLation ». Dix dossiers ont été déposés et ont fait l’objet d’un examen par un comité ad hoc composé de représentants des MSH et des Pôles thématiques du domaine SHS. Réuni le 24 janvier 2022, le jury a retenu sept projets. Parmi les lauréats, tous financés à hauteur de leur demande, quatre sont des projets « développement » dotés de 8 000 € à 10 000 €, et trois des projets « démarrage » dotés de 3 700 et 4 000 €. La Fédération des MSH de Bourgogne et de Franche-Comté a lancé le 16 novembre 2021 la troisième édition de son prix de thèse destiné à soutenir la publication des travaux de jeunes chercheurs dont la thèse promeut l’interdisciplinarité au sein des sciences humaines et sociales (SHS) ou entre les SHS et les autres domaines scientifiques.

La Fédération des MSH de Bourgogne et de Franche-Comté a lancé le 16 novembre 2021 la troisième édition de son prix de thèse destiné à soutenir la publication des travaux de jeunes chercheurs dont la thèse promeut l’interdisciplinarité au sein des sciences humaines et sociales (SHS) ou entre les SHS et les autres domaines scientifiques.14 candidatures ont été examinées et classées par un jury composé des membres du Comité d’orientations scientifiques (COS) de la Fédération et des directeurs des trois écoles doctorales DGEP, LECLA, SEPT (1). Au vu de la qualité des dossiers présentés, le jury, réuni le 11 janvier 2022, a attribué quatre prix de thèse à Matthieu Bach, Valentin Chevassu, Willy Hugedet, Mathieu Lambotte. Chacun des lauréats recevra une gratification de 1000 €.

Les lauréats :

La Fédération des MSH de Bourgogne et de Franche-Comté et les Pôles Thématiques SHS, LLC et DGEP (1) d’UBFC lancent la première édition d’un appel à projets « TransLation ».

La Fédération des MSH de Bourgogne et de Franche-Comté et les Pôles Thématiques SHS, LLC et DGEP (1) d’UBFC lancent la première édition d’un appel à projets « TransLation ». La Fédération des Maisons des sciences de l'homme de Bourgogne et de Franche-Comté, qui réunit la MSHE C. N. Ledoux et la MSH de Dijon, lance la 3e édition de son Prix de thèse. Celui-ci est destiné à soutenir la publication des travaux de jeunes chercheurs dont la thèse promeut l’interdisciplinarité au sein des sciences humaines et sociales (SHS) ou entre les SHS et les autres domaines scientifiques. Les valeurs telles que l’ouverture d’esprit, la dimension européenne de la réflexion, la rigueur intellectuelle, le caractère innovant de la recherche figurent également dans les critères d’attribution.

La Fédération des Maisons des sciences de l'homme de Bourgogne et de Franche-Comté, qui réunit la MSHE C. N. Ledoux et la MSH de Dijon, lance la 3e édition de son Prix de thèse. Celui-ci est destiné à soutenir la publication des travaux de jeunes chercheurs dont la thèse promeut l’interdisciplinarité au sein des sciences humaines et sociales (SHS) ou entre les SHS et les autres domaines scientifiques. Les valeurs telles que l’ouverture d’esprit, la dimension européenne de la réflexion, la rigueur intellectuelle, le caractère innovant de la recherche figurent également dans les critères d’attribution.

Peuvent candidater les jeunes chercheurs qui ont soutenu leur doctorat à UBFC dans l’année N, l’année N-1, ou l'année N-2. Le jury de classement des candidats et d’attribution du Prix est composé des membres du Comité d’orientations scientifiques de la Fédération des MSH et des directeurs des trois écoles doctorales concernées, ou leurs représentants.

Après une année sans village des sciences pour cause de covid, les structures de recherche étaient à nouveau invitées à envahir le hall du bâtiment propédeutique sur le campus de la Bouloie du 7 au 10 octobre. La MSHE, présente les jeudi et vendredi pour le public scolaire et le week-end pour tous, a affiché la diversité de ses activités de recherche à travers des reproductions de l’exposition montée à l’occasion de ses 20 ans.

Après une année sans village des sciences pour cause de covid, les structures de recherche étaient à nouveau invitées à envahir le hall du bâtiment propédeutique sur le campus de la Bouloie du 7 au 10 octobre. La MSHE, présente les jeudi et vendredi pour le public scolaire et le week-end pour tous, a affiché la diversité de ses activités de recherche à travers des reproductions de l’exposition montée à l’occasion de ses 20 ans. Près de 400 personnes sont venues jouer avec les images et les textes de l’exposition, comme une invitation à découvrir cette dernière visible sur les arches vitrées du bâtiment principal de la MSHE au cœur de Besançon.Fête de la science et exposition, deux voies pour partager avec le plus grand nombre les sujets, questionnements et avancées scientifiques en sciences humaines et de l’environnement.