Restituer les graffitis des caves de l’hôpital Saint Jacques à Besançon grâce à la photogrammétrie et la modélisation 3D. Tel était l’objet du travail exploratoire conduit par Baptiste Haria, étudiant en master histoire, civilisation, patrimoine, au cours d’un stage de deux mois à la MSHE (1).

Car, on le sait peu mais sous l’hôpital aménagé au XVIIe siècle se trouve un réseau de caves voûtées. « Il n’est pas facile de documenter précisément les usages de ces caves – déclare Baptiste Haria. Mais plusieurs sources et certains aménagements indiquent qu’elles ont servi d’abord de lieu de stockage de denrées alimentaires ou de médicaments pour l’apothicairerie. Plus tard, elles ont vraisemblablement servi de refuge pendant des périodes troublées comme la guerre de 1870 ou la Seconde Guerre mondiale. » Sur les murs, des occupants au fil des siècles ont laissé des inscriptions (des noms, des dates, etc.), des dessins religieux ou des caricatures. Pour conserver l’histoire du bâtiment promis aux travaux, les trois salles les plus richement pourvues ont été photographiées afin d’être modélisées en trois dimensions par un traitement photogrammétrique.

Le traitement photogrammétrique par différents logiciels

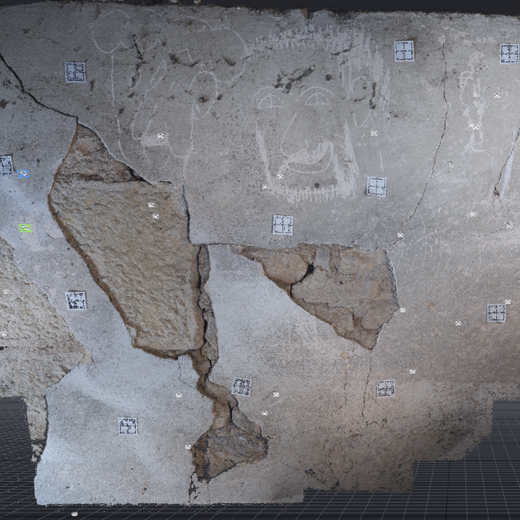

Georges Tirologos, ingénieur à l’ISTA, a constitué un jeu 772 photos prises sur 10 murs, dans le cadre d’une collaboration ISTA-MSHE. Pour chaque mur, une série de photos, avec un recouvrement de l'ordre de 70 % entre les clichés adjacents, est nécessaire afin de restituer la surface dans son entièreté. Des repères appelés « cibles photogrammétriques » sont placés sur le mur pour permettre ensuite au logiciel de repositionner ce dernier correctement dans l’espace et ainsi produire un modèle numérique fidèle à l’échelle. « Le logiciel – explique Baptiste Haria – travaille par étapes qui prennent plus ou moins de temps, demandent parfois de maîtriser des commandes. Il commence par rechercher les points homologues qu’il reconnait grâce aux cibles et il met en correspondance ces points. Ensuite, il applique une triangulation pour aboutir à un nuage de points, lui-même transformé en maillage 3D. Enfin, il applique la texture sur la surface du modèle avec les photos originales. » Puis vient une dernière phase de post-traitement, qui consiste à corriger les irrégularités du modèle : de petits trous qu’il faut combler un à un ou des fragments flottants qu’il faut effacer par exemple. Cette étape peut parfois être réalisée avec le logiciel de photogrammétrie ou imposer le recours à un autre outils. Tous les logiciels de photogrammétrie n’ont en effet pas les mêmes caractéristiques.

Comparer les performances de différents logiciels est l’une des missions confiées à Baptiste.  « Connaître avec précision les limites de différents logiciels est très instructif pour les travaux en 3D que nous menons à la MSHE - précise Amandine Angeli, ingénieure 3D qui a co-encadré le stage. Mais on a rarement le temps de le faire, et les photos de St Jacques se prêtaient vraiment bien à des tests systématiques. » Deux logiciels libres, MicMac et Realityscan, et un logiciel propriétaire, Metashape, ont été évalué avec le même jeu de données. Cela a mis en exergue des exigences variables, en particulier de la qualité des prises de vue. Les conditions d’exposition ou d’espace dans les caves de Saint Jacques ont influencé certains clichés, au point que toutes les photos n’ont pas pu être traitées par les trois logiciels. MicMac s’est avéré le moins tolérant à la qualité des photos. Les autres logiciels, plus souples, ont permis de produire un modèle 3D, sans toutefois atteindre la précision millimétrique. « Avec ces tests – reprend Baptiste – on mesure les limites de la photogrammétrie dans des espaces confinés, où l’éclairage, le recouvrement des images et l’accès physique peuvent restreindre la précision. Mais les résultats restent globalement satisfaisants, ils démontrent le potentiel des modèles 3D pour la documentation du patrimoine. » Et fournissent une belle archive numérique des graffitis dans les caves de l’hôpital Saint Jacques.

« Connaître avec précision les limites de différents logiciels est très instructif pour les travaux en 3D que nous menons à la MSHE - précise Amandine Angeli, ingénieure 3D qui a co-encadré le stage. Mais on a rarement le temps de le faire, et les photos de St Jacques se prêtaient vraiment bien à des tests systématiques. » Deux logiciels libres, MicMac et Realityscan, et un logiciel propriétaire, Metashape, ont été évalué avec le même jeu de données. Cela a mis en exergue des exigences variables, en particulier de la qualité des prises de vue. Les conditions d’exposition ou d’espace dans les caves de Saint Jacques ont influencé certains clichés, au point que toutes les photos n’ont pas pu être traitées par les trois logiciels. MicMac s’est avéré le moins tolérant à la qualité des photos. Les autres logiciels, plus souples, ont permis de produire un modèle 3D, sans toutefois atteindre la précision millimétrique. « Avec ces tests – reprend Baptiste – on mesure les limites de la photogrammétrie dans des espaces confinés, où l’éclairage, le recouvrement des images et l’accès physique peuvent restreindre la précision. Mais les résultats restent globalement satisfaisants, ils démontrent le potentiel des modèles 3D pour la documentation du patrimoine. » Et fournissent une belle archive numérique des graffitis dans les caves de l’hôpital Saint Jacques.

(1) Baptiste Haria suit le parcours CMI (cursus master ingénierie) Edition Numérique et Patrimoine de l’Antiquité à Nos Jours (ENPAJ). L’encadrement du stage a été assuré par Valérie Pichot et Amandine Angeli, ingénieures à la MSHE, et Sophie Montel, enseignante-chercheuse à l’ISTA, coresponsable du master ENPAJ.

Photo de une : capture du modèle 3D de Realityscan. Photo de droite : Baptiste Haria à la MSHE