Des objets revenus d'Allemagne,

traces d’itinéraires transnationaux contraints

À la libération par les Alliés des territoires sous domination nazie, vient le temps du retour pour tous ceux qui, déportés, prisonniers de guerre ou travailleurs forcés, ont passé des mois, parfois des années loin de leur famille. Ils ramènent avec eux de petits écrits et objets, traces de cette expérience douloureuse. Conservés dans les familles puis transmis aux descendants, leur don au musée symbolise le passage de souvenirs qui deviennent patrimoine. Ils incarnent la nécessité d’une transition de la mémoire à l’histoire, à l’heure où les derniers témoins de la Seconde guerre mondiale s’éteignent.

As the Allied forces liberated territories from Nazi domination, time came for homecoming for those who, whether deportees, war prisoners or drafted labourers, had spent months and sometimes years apart from their loved ones. They brought back small texts and objects. These traces of a painful experience were preserved within families, transmitted to offspring, and their transmission to the museum symbolises the passage from memories to heritage. They embody the necessity of a transition from history to memory at a time when the last witnesses of the Second World War are passing on.

Nachdem die Alliierten die von den Nazis kontrollierten Gebiete befreit hatten, kam die Zeit der Rückkehr für all die Deportierten, Kriegsgefangenen und Zwangsarbeiter, die Monate oder Jahre weit weg von ihrer Familie verbracht hatten. Sie brachten kleine Schriftstücke oder Gegenstände mit zurück, die Spuren ihrer schmerzhaften Erfahrungen sind. Die von den Familien aufbewahrten Objekte wurden dann an die Nachfahren weitergegeben. Ihre Schenkung ans Museum symbolisiert den Übergang vom Erinnerungsobjekt zum historischen Erbe. Sie verkörpern die Notwendigkeit dieses Übergangs von der Erinnerung zur Geschichte in einer Zeit, in der die letzten Zeugen des Zweiten Weltkrieges verschwinden.

Plus d’1 800 0000 prisonniers de guerre, capturés par les Allemands en mai-juin 1940, sont envoyés en Allemagne et détenus dans 75 Oflags (pour les officiers) et Stalags (pour les soldats et les sous-officiers). Ces derniers sont aussi des camps de travail organisés en Kommandos.

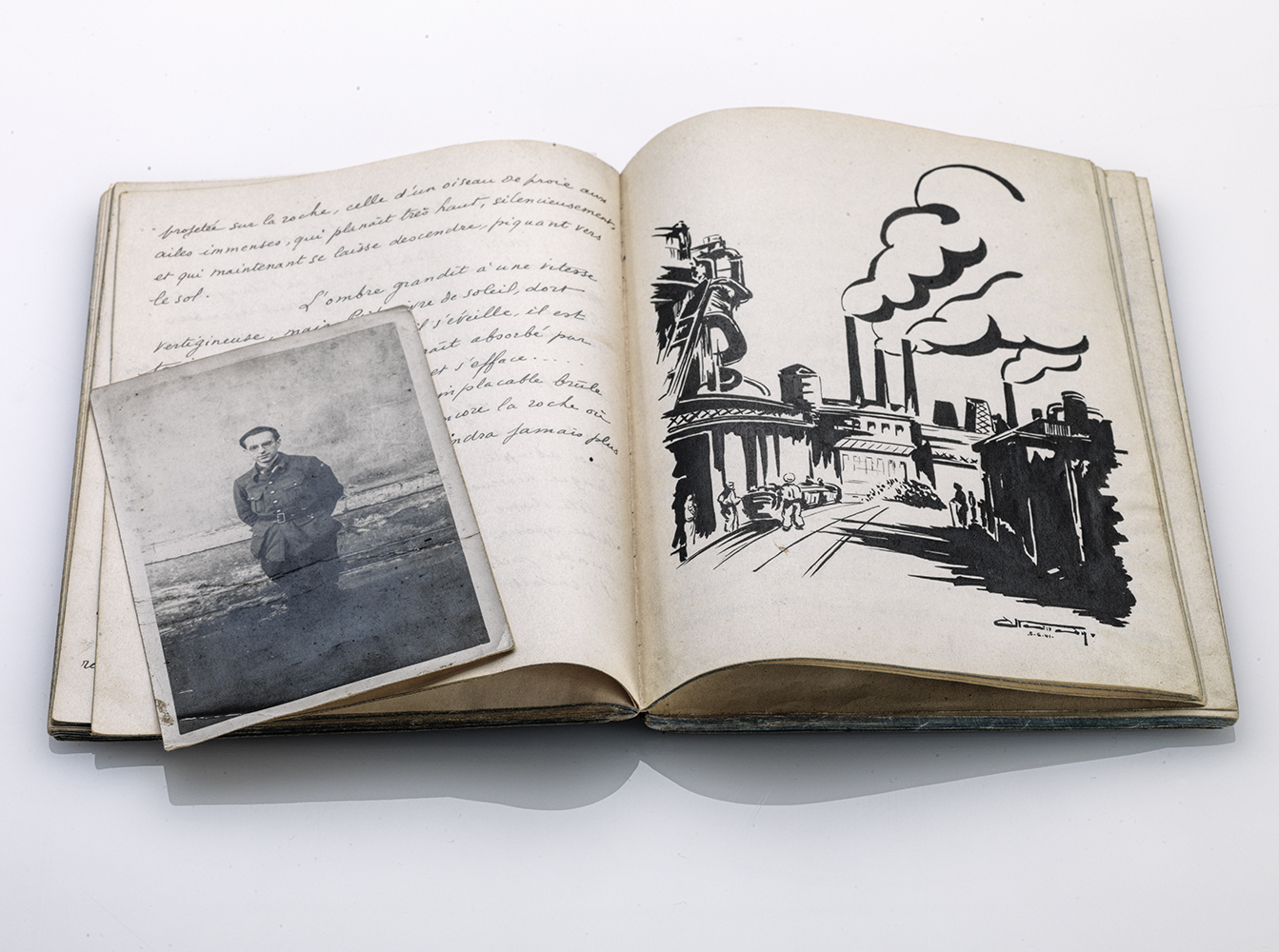

Images, nostalgie, mélancolie. Poèmes en prose par Jean Ledoux, illustrations Charles Peillein, textes et dessins réalisés en captivité.

H. 21 cm ; l. 15 cm, papier, encre, feutre, crayon de papier, crayon de couleur et gomme

Inv. 2020.1574.01

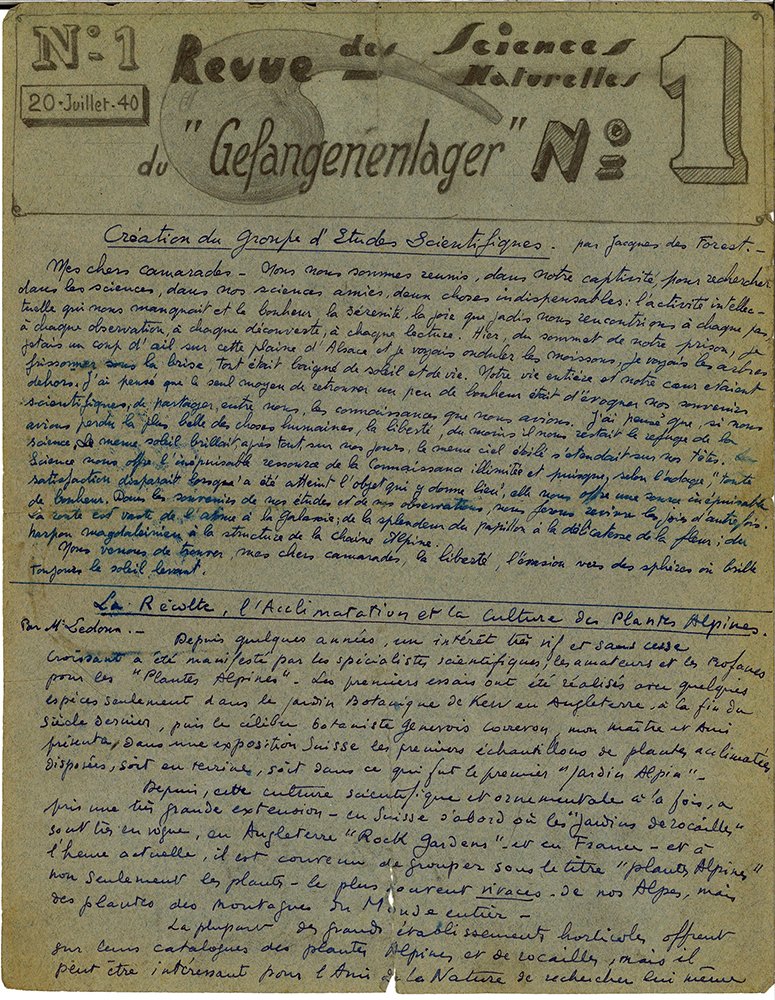

Revue des Sciences Naturelles du Gefangenenlager, n°1, 20 juillet 1940

Inv. 2020.1574.04

Portrait de Jean Ledoux

Inv. 2020.1574.05

Photo Studio Bernardot et MRDB

Les prisonniers de guerre faits par le régime nazi sont séparés entre officiers, sous-officiers et soldats du rang. Il y a donc des stalags pour soldats du rang et oflags pour officiers. La quasi-totalité des prisonniers sans grades sont attribués à des kommandos pour travailler dans l’agriculture ou l’industrie. Le travail brise la monotonie qu’il peut y avoir dans la vie de prisonnier (les problèmes de l’oisiveté se posaient dans les oflags car les officiers eux n’étaient pas obligés de travailler). Mais ces travaux étaient aussi humiliants car bien qu’un petit salaire fût versé par les employeurs divers il s’agissait de travail forcé.

Dans tous les cas l’incertitude sur la suite du conflit, l’éloignement des proches et leur sort, le rationnement de la nourriture, du savon, des habits, tous ces éléments et d’autres pesaient sur l’état d’esprit de tous les prisonniers. Se rappeler de la vie d’avant l’internement est une échappatoire pour beaucoup de prisonniers dont Jean Ledoux. Les sujets des poèmes, le plus souvent sur les saisons, les paysages champêtres, ou sur des lieux familiers, sont des rappels de son passé de botaniste et d’habitant de la Franche-Comté. On peut aussi trouver des traces du présent des auteurs de ce carnet, un poème sur une usine tranche avec tous les autres sujets de poème du recueil. La patte graphique de l’illustration de ce poème tranche également avec celle du reste du livre. Un changement de style pour peut-être séparer leur passé en liberté et leur présent fait de travail forcé à l’usine ? Peut-être pour connecter passé et présent au contraire ?

La collaboration avec un de ses camarades pour illustrer ses poèmes et le fait que le carnet soit présenté comme un vrai livre (première page avec titre et décorations, sommaire à la fin) montre un autre aspect de cet objet : il est dirigé vers les autres et pas seulement vers ses deux auteurs, il révèle le besoin de partager avec d’autres une fenêtre sur l’extérieur de leur captivité.

Jean Ledoux a aussi participé à un journal de son stalag. Un journal de sciences où il a écrit un paragraphe sur les plantes alpines. Ce journal est le résultat de ce besoin de partager une évasion intellectuelle avec ses codétenus, de plus il permet de ne pas être seulement des prisonniers ou des militaires pour les auteurs. Il fait valoir leur vrai métier de scientifique, les rattache à la réalité.

Bibliographie :

- BORIES-SAWALA Helga, « Les prisonniers français dans l'industrie de guerre allemande : une composante parmi la main-d'œuvre forcée, composite et hiérarchisée » dans La captivité des prisonniers de guerre, histoire art et mémoire, dir. par Jean Claude Catherine, Presses Universitaires de Rennes, 2008.

- DURAND Yves, La captivité, histoire des prisonniers de guerre français 1939-1945, Edité par Fédération Nationale des Combattants Prisonniers de guerre et combattants d'Algérie, Tunisie, Maroc, 1980.

- Page de la bibliothèque d’Andenne sur le Stalag IVC : https://www.bibliotheca-andana.be/?page_id=255111 consulté le 11/02/2022

- Blog du stalag IVC : http://stalag4c.blogspot.com/2014/05/lenfer-de-brux.html consulté le 11/02/2022

Die Nostalgie der Kriegsgefangenen – Das Gedichtbuch von Jean Ledoux: Worte und Bilder der fernen Heimat

Bilder, Nostalgie, Melancholie. Prosagedichte von Jean Ledoux, Illustrationen von Charles Peillein. Texte und Zeichnungen, die in Gefangenschaft entstanden sind

Dieses Gedichtbuch gehörte Jean Ledoux und wurde von Charles Peillein aus Marseille illustriert. Jean Ledoux, Botaniker aus Besançon, ist 30 Jahre alt, als er von der deutschen Armee im Juni 1940 gefangen genommen wird. Wie mehr als 1 800 000 Soldaten der französischen Armee wird auch er als Kriegsgefangener in die Gebiete Nazideutschlands gebracht. Jean Ledoux wird im Stalag IVC in Wistritz in den Sudeten (im heutigen Dubí) interniert. Dort ist das Leben schwer, es gibt nicht genug zu essen und die Unterbringungsbedingungen sind sehr einfach. Die Gefangenen arbeiten auf den Feldern oder in der Fabrik, haben wenig Ablenkung und sind von ihrer Heimat weit entfernt. Dieses Gedichtbuch ist ein Versuch, der Langeweile und der Niedergeschlagenheit zu entfliehen. Die Gedichte sind von einem Mitgefangenen, Charles Peillein, illustriert worden. Die beiden Gefangenen stellen dar, was sie vermissen: ihre Heimatregion, ihr Heimatland, oder die Nahrung, etwa mit einem Gedicht über einen Gemüsegarten. Jean Ledoux wird 1943 aus gesundheitlichen Gründen freigelassen.

Überarbeitung: Marlon Poggio, Ralph Winter

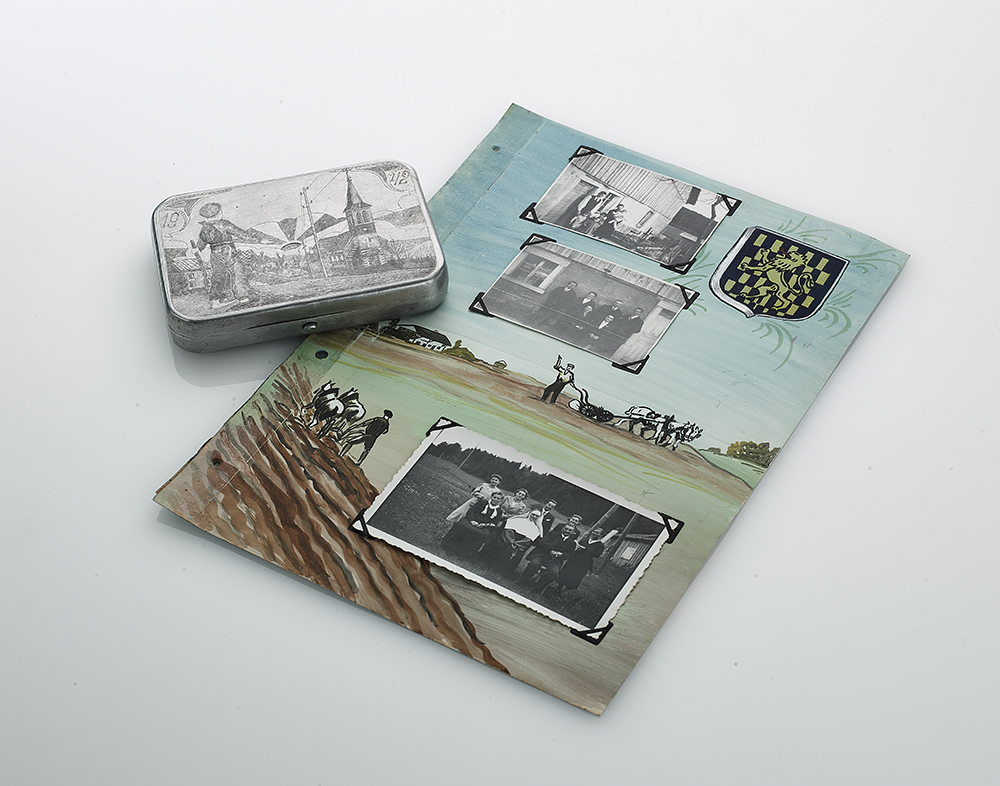

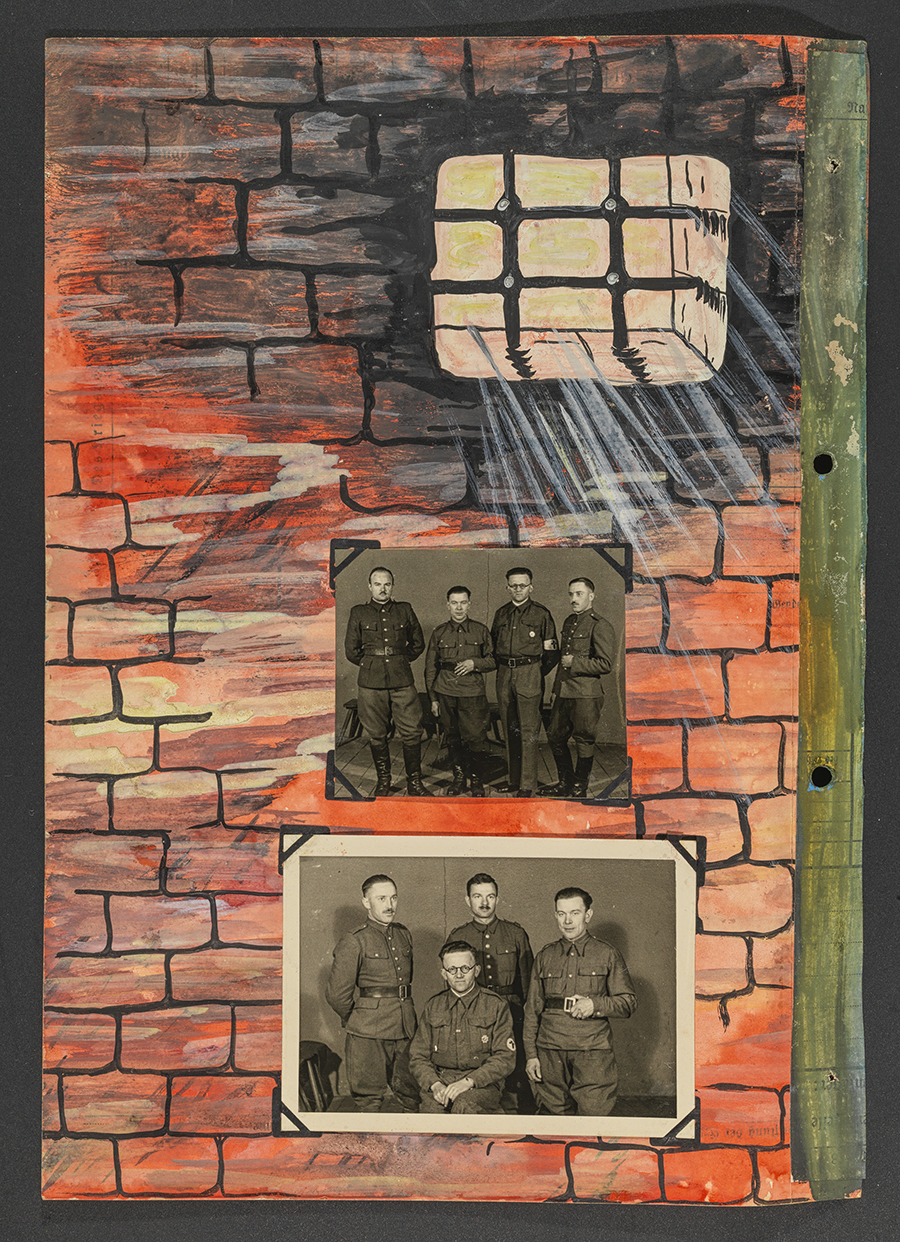

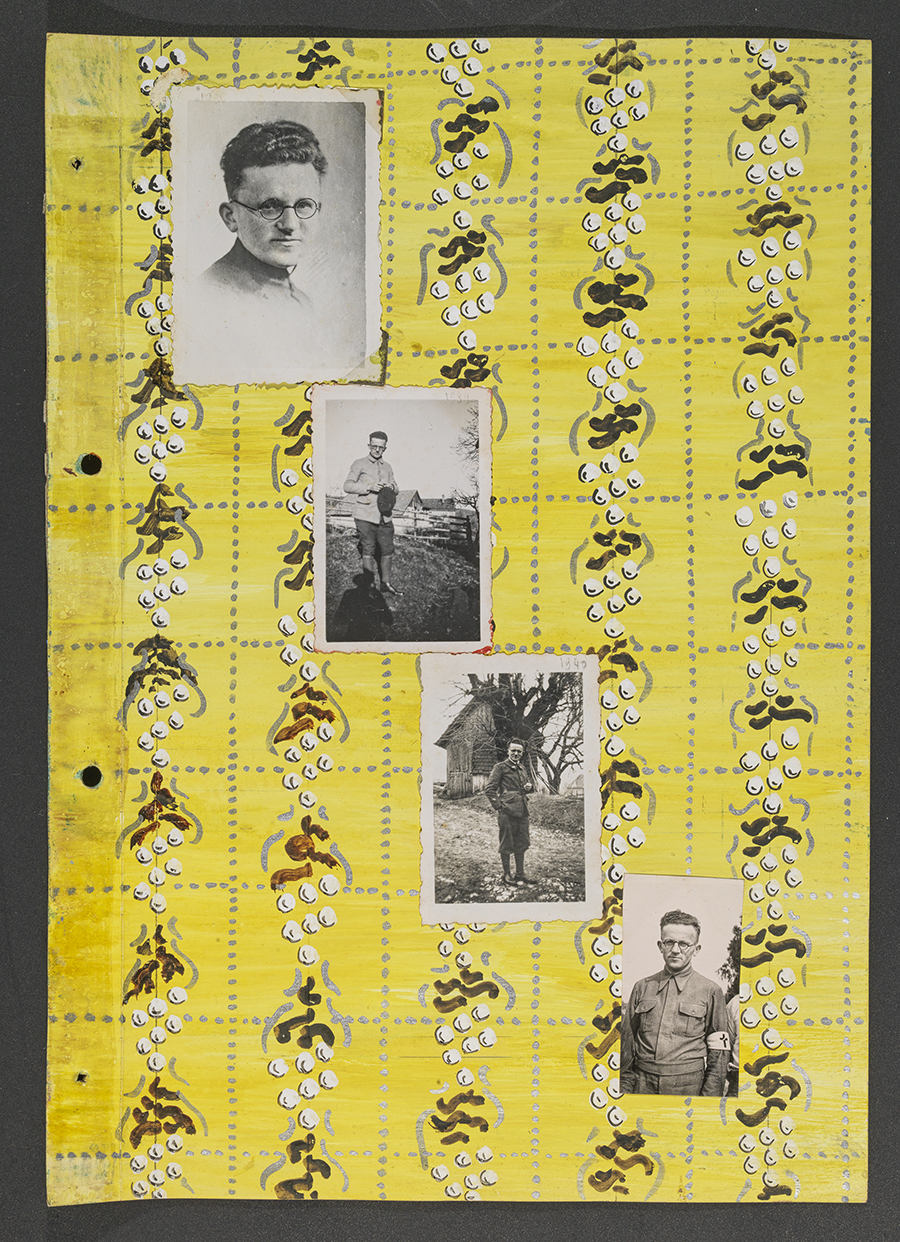

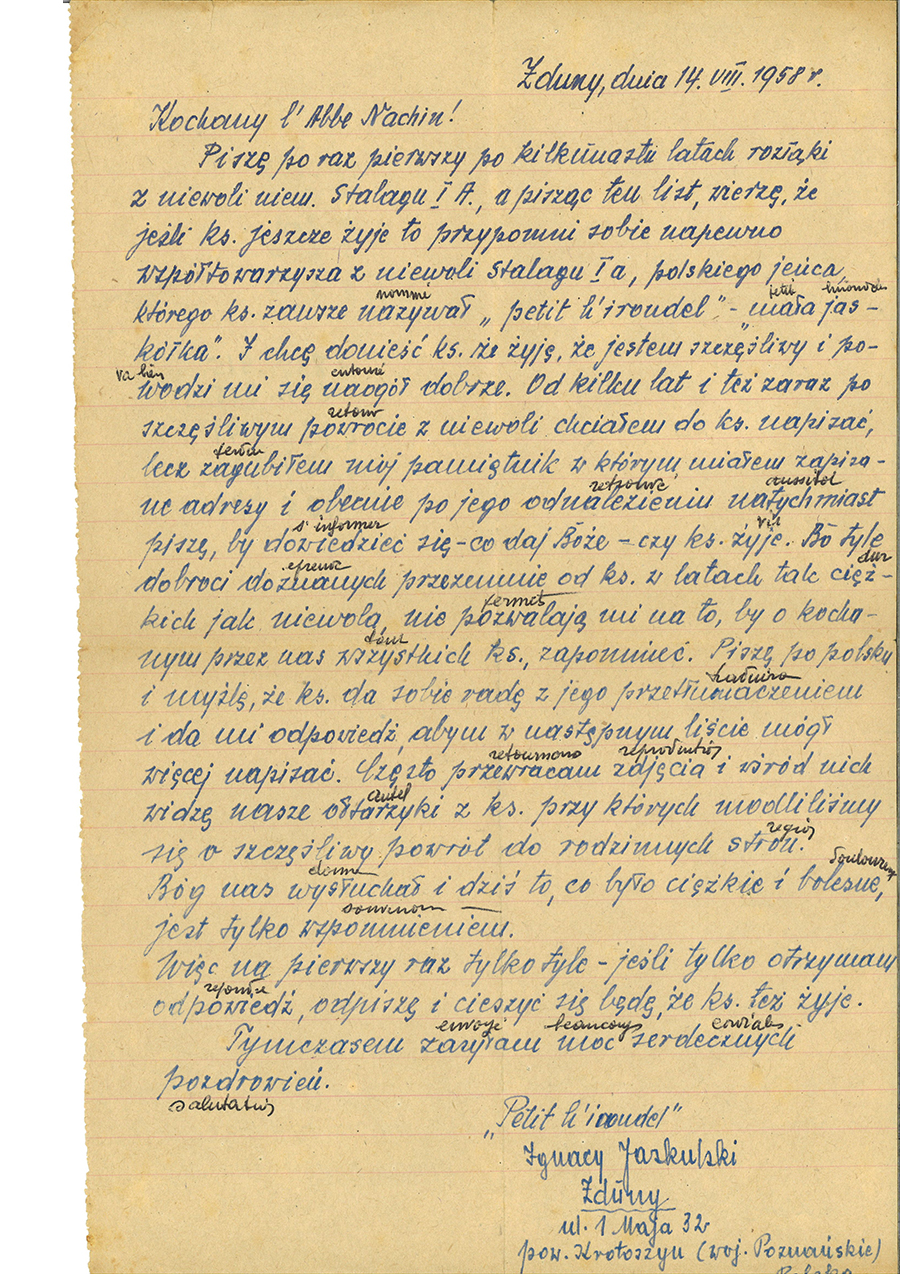

Le « Livre peint » d’Edmond Nachin, Stalag IA, à Stablack près de Königsberg (Prusse Orientale), peinture et photographies sur papier administratif

Inv. 2016.1512.15

Photo Studio Bernardot

Après un périple ferroviaire de trois jours, il atteint le Stalag IA, un camp de prisonniers de guerre à Stablack en Prusse orientale. Dans ses correspondances avec sa sœur Pélagie, l’abbé Nachin témoigne des conditions d’internement : il n’a pas souvent chaud, les baraquements sont surpeuplés et le souci de la nourriture est constant. Il devient l’aumônier des Polonais du camp au printemps 1941. Edmond Nachin exprime son esprit créatif, le « livre peint » est un exemple de témoignage artistique : dessin et peinture côtoient de nombreuses photographies.

Bibliographie :

- MOLETTE, Charles. Prêtres, religieux et religieuses dans la résistance au nazisme. Fayard, 1995

- THEOFILAKIS, Fabien. La captivité de guerre au XXe siècle : des archives, des histoires, des mémoires. Armand Colin, 2012

Archives de l’Abbé Nachin

Pissoux (Doubs), Groß-Döbern (Haute-Silésie en Allemagne, aujourd’hui en voïvodie d’Opole en Pologne), Stalag I-A de Stablack (Prusse-Orientale en Allemagne, aujourd’hui en Varmie-Mazurie, Pologne), de 1932 aux années 1960, de nombreuses lettres datent de 1942 et 1943

Inv. 2016.1512.31

Photo MRDB

Bibliographie et sitographie :

- CATHERINE Jean-Claude (dir.), La captivité des prisonniers de guerre, Histoire, art et mémoire, Histoire, Presses universitaires de Rennes, 2008, 240 p.

- COLLOT Pascal, NACHIN Yves, Guillon-les-Bains et son établissement thermal, Association Pierre Percée, 2003, 159 p.

- DURAND Yves, La vie quotidienne des prisonniers de guerre dans les stalags, les oflags et les kommandos, 1939-1945, Paris, Hachette, 1987, 305 p.

- TARDI Jacques, Moi René Tardi prisonnier de guerre au Stalag IIB, Mon retour en France, Paris, Casterman, 2014, 145 p.

- TARDI Jacques, Moi René Tardi prisonnier de guerre au Stalag IIB, Après la guerre, Paris, Casterman, 2018, 159 p.

- Stalag I-A, les camps de prisonniers de guerre dans le Reich, Ière région militaire https://prisonniers-de-guerre.fr/stalag-1a/

- La religion dans les camps de prisonniers de guerre

https://prisonniers-de-guerre.fr/la-religion-dans-les-camps-de-prisonniers-de-guerre/

Edmond Nachin und die Polen

Briefe aus dem Nachlass des Abtes Nachin

Wenn der Priester Edmond Nachin in den Briefen an seine Schwester Pélagie die Gläubigen im Stalag Stablack erwähnt, schreibt er "meine Polen" - ein Zeichen der Verbundenheit zwischen diesen Männern und ihrem Gefängnisseelsorger, und ein Zeichen ihrer sehr engen Freundschaft.

Die Briefe, die einen Teil des Nachlasses von Nachin bilden, haben einen langen Weg hinter sich. Sie sind von Stablack aus in Richtung des Departements Doubs und in die Gegenrichtung geschickt worden. Einige Briefe nahmen von Deutschland aus auch ihren Weg nach Le Pissoux, der Gemeinde des Priesters seit der Vorkriegszeit. Es handelt sich aufgrund dieser Bewegungen um einen sehr lebendigen Bestand. Bei seiner Rückkehr aus Ostpreußen hat Priester Nachin alle Briefe und andere deutsche Verwaltungsdokumente mitgebracht.

Der 1902 geborene Feldwebel und Sanitäter Edmond Nachin wird im Alter von 37 Jahren am 18.Juni 1940 in Belfort festgenommen. Er findet sich im Stalag IA wieder, wo er unter Kälte und Hunger leidet. Er wird 1941 zum Gefängnisseelsorger der Polen ernannt, mit denen er ein religiöses Leben im Lager aufbaut. Dieser Nachlass ermöglicht es uns, unsere Kenntnisse über die Kriegsgefangenenlager des Zweiten Weltkriegs aus einer besonderen Perspektive zu vertiefen: der eines Gefängniseelsorgers, der sich selbst in Gefangenschaft befand.

Überarbeitung: Marlon Poggio, Ralph Winter

Travailleurs forcés

Institué le 16 février 1943, le Service du travail obligatoire concerne près de 70 000 Français. Si l’histoire de cette décision et de son impact sur le développement de la Résistance est connue, l’expérience des hommes et des femmes requis pour travailler pour l’économie du régime nazi l’est moins, rendant ces traces matérielles d’autant plus précieuses.

Drafted Labourers

Enacted on 16th February 1943, STO (Compulsory Work Service) concerned 70,000 French people. While the history of this decision and of its impact on the development of the Resistance is well-known, the experience of the men and women who were enlisted to work for the Nazi regime is not, which makes its material traces all the more precious.

Mouchoir brodé par Olga Borissenko

Inv. 2021.1587.02

Insigne à broder « OST » pour les requises STO venues de l’Est

Inv. 2021.1587.04

Matricule de Jean Voiret à Leipzig H-Z A 074

Inv. 2021.1587.06

Carte de travail de Jean Voiret

Inv. 2021.1587.07

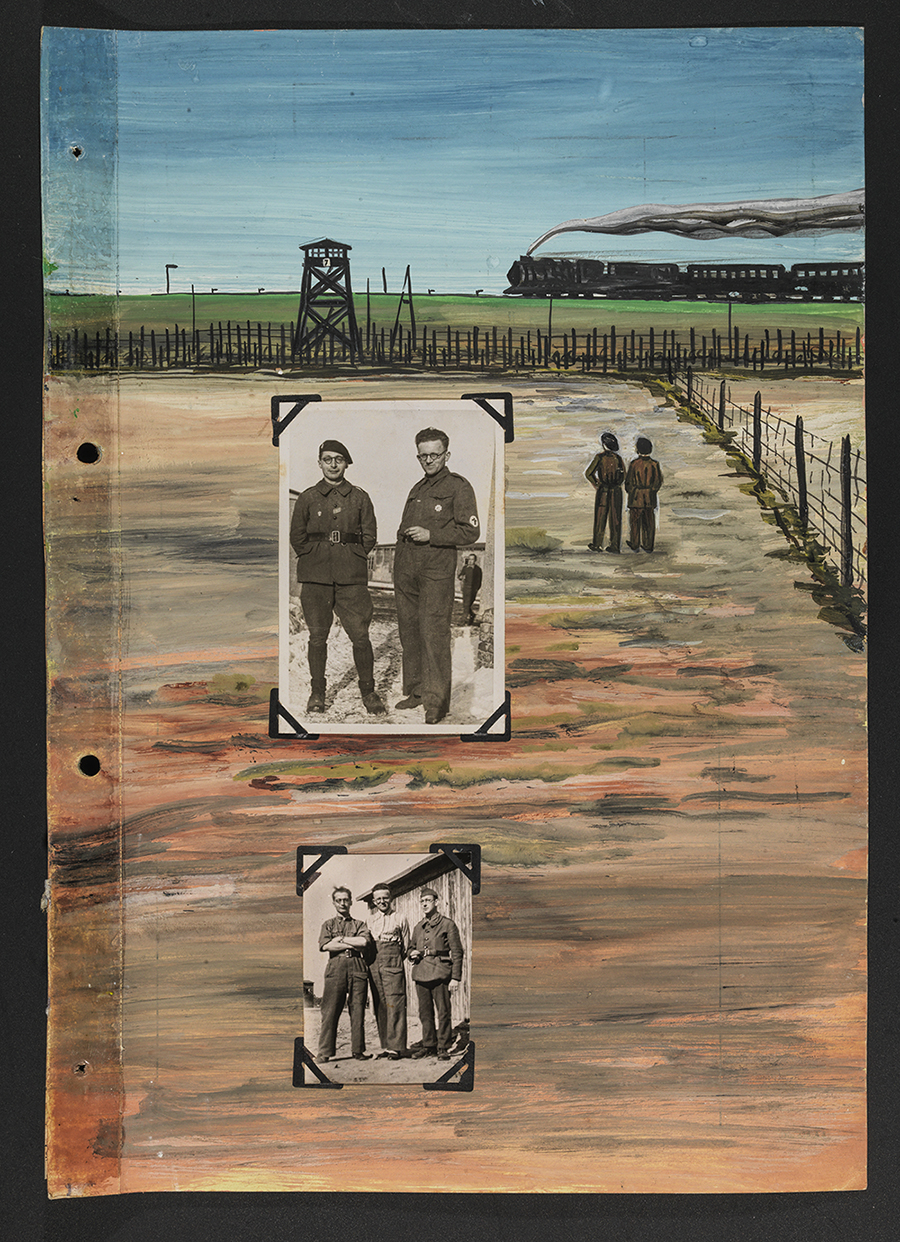

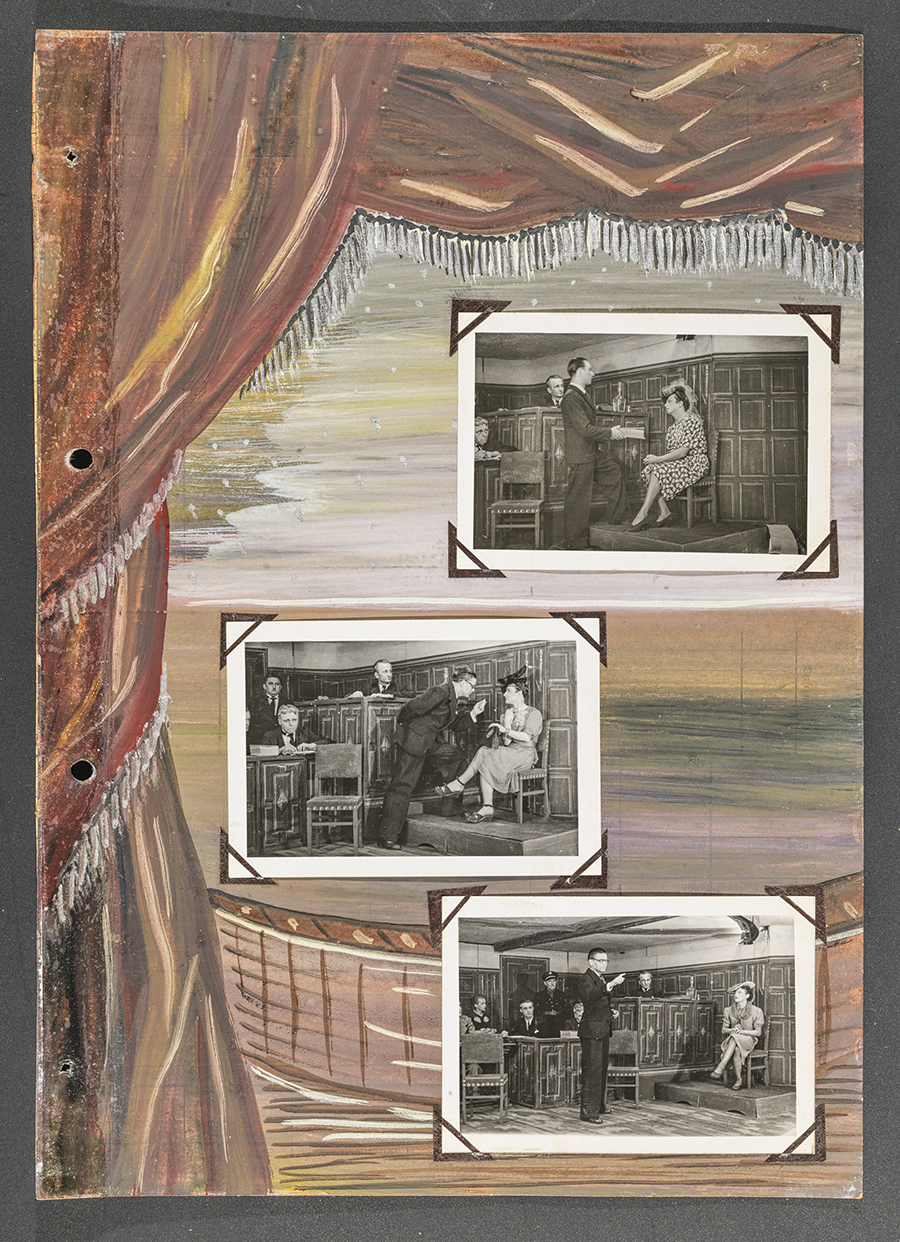

Photographies prises au camp de Leipzig en 1944

Inv. 2021.1587.08

Photo Studio Bernardot

Cet amour subsiste au travers de nombreux objets et présente une histoire intime, vécue malgré un déplacement forcé. Cette histoire d’amour est interrompue en novembre 1944, lorsque Jean est déplacé dans un convoi de Russes à l’arrière du front américain. Après deux évasions en février 1945, il est hébergé par une famille allemande à Bremm qui le cache dans l’attente de la Libération.

Ces trois mouchoirs font ressortir une histoire personnelle amoureuse d’un travailleur forcé, qui continue encore aujourd’hui de persister malgré la séparation soudaine qui a eu lieu. D’autres objets prouvent cet amour sincère malgré les barrières culturelles mais aussi de la langue, à l’image d’une lettre qu’Olga a écrite en russe pour l’anniversaire de Jean. Malgré un contexte d’enfermement, un amour a pu naître entre les deux mais aussi un contexte d’amitié avec différents travailleurs du camp à l’image de la bande des 7. Cette amitié est mise en avant dans de nombreuses photographies mais, ce qui prouve la profondeur de cette amitié est le maintien des contacts entre eux après la guerre, à l’image d’un de ses amis qui lui envoie de ses nouvelles depuis Bruxelles. Le travail reste pourtant au centre de la vie des travailleurs, avec des journées très longues qui usent les travailleurs. Ces moments de sociabilité à l’image des sorties faites à Leipzig font partie de leur séjour en Allemagne mais ils restent très minoritaires en comparaison du temps de travail.

Les difficultés des civils allemands étaient partagées avec ceux des travailleurs forcés en raison des multiples bombardements des forces alliées sur les différentes villes mais pas seulement. Le régime nazi était toujours très présent avec différentes instructions données aux travailleurs à l’image de la fermeture du camp à partir de 22h en semaine ou encore les sanctions à l’encontre des travailleurs refusant de faire leur vaisselle. Ce contexte d’enfermement est très prégnant avec les instructions mais aussi dans les nombreuses photographies, avec la présence du grillage du camp de travail forcé. Dans ces multiples photographies qui rappellent la menace nazie, une certaine tentative d’adaptation des travailleurs est présente, une adaptation pour s’extraire, du moins temporairement, des conditions auxquelles ils sont confrontés.

Bibliographie :

- BERSTEIN Gisèle et Serge, Dictionnaire historique de la France contemporaine, Bruxelles, bibliothèque Complexe, 1995 p. 743-744

- EVRARD Jacques, La déportation des travailleurs français dans le IIIe Reich, Ligugé, Fayard, 1972

- SPINA Raphaël, Histoire du STO, Paris, Perrin, 2021

- FAUROUX Camille, « Les politiques du travail féminin sous l’Occupation », Travail, genre et sociétés, 2019/2 (n° 42), p. 147-163. DOI : 10.3917/tgs.042.0147. https://www.cairn.info/revue-travail-genre-et-societes-2019-2-page-147.htm ; consulté le 10 février 2022

- Fonds Jean VOIRET, Musée de la Résistance et de la Déportation de Besançon

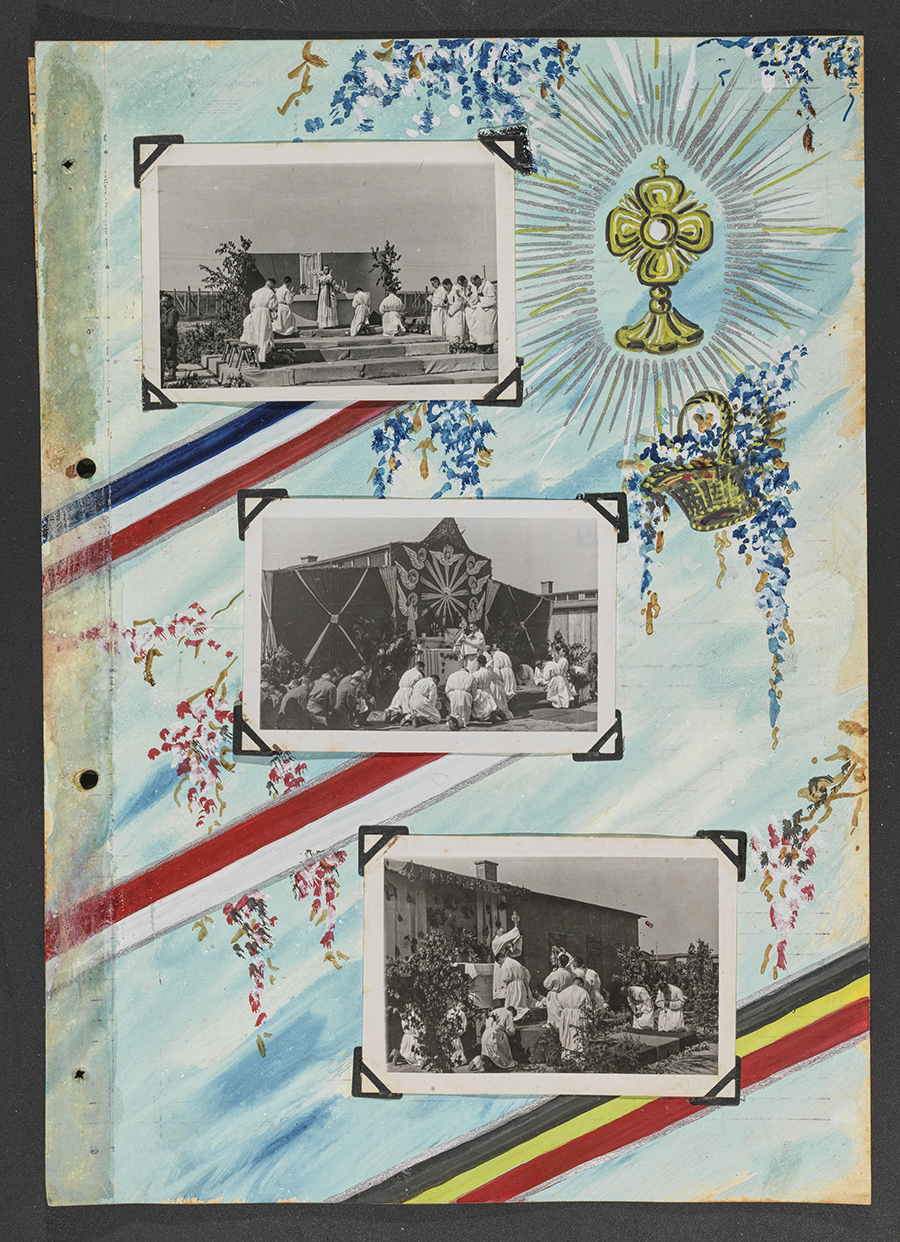

Déportés

Plus de 160 000 Français furent déportés en Allemagne durant la Seconde Guerre mondiale. Rares, souvent personnelles, les traces de l’expérience concentrationnaire ont fait l’objet d’un intérêt précoce et d’une collecte ciblée, tant par les historiens que par le musée. Face à la machine de déshumanisation du camp, ils donnent à voir une autre réalité, à hauteur d’Homme.

Over 160,000 French people were deported to Germany during the Second World War. The traces of concentration-camp experience are rare and often personal, aroused interest early on and were collected specifically by historians as well as the museum. In the face of the dehumanisation machine of the camp, they reveal another reality, on a human scale.

Inv. 971.142.09

Inv. 2019.1566.02-01

Inv. 2022.1603.05 à 09

Carnet Souvenirs de ma captivité

Inv. 2022.1603.03

Photo Studio Bernardot

Inv.971.142.09, Inv.2019.1566.02-01 and donations 2022.

Translation: Alix Malye et Alexandre Mourlon

Revision: Bénédicte Reyssat

Maurice Coezard, ein NN-Deportierter

Von Maurice Coezard in Gefangenschaft hergestellte Anhänger für seine Kameraden und Angehörigen (1942-1945)

Maurice Coezard (1924-2018) war 18 Jahre alt, als er von der französischen Gendarmerie am 11. Mai 1942 in Dombasle-sur-Meurthe verhaftet wurde. Als Mitglied des Widerstandsnetzwerks Hector wurde er an die Gestapo ausgeliefert und nach dem NS-Dekret Nacht und Nebel, das ab Herbst 1941 in Kraft war, verurteilt. Maurice Coezard wurde also aus politischen Gründen deportiert. Vor seinem Prozess war er in Frankreich, in Nancy und Fresnes, inhaftiert. Ab dem 26. Juni 1942 wurde er nach Deutschland deportiert, nach Hinzert, nach Wittlich, dann nach Breslau (Schlesien) und nach Hirschberg. Am 8. Mai 1945 wurde er freigelassen.

Die Objekte, die er für seine Gefährten angefertigt hat, haben einen langen Weg hinter sich und sind mit schmerzhaften Erinnerungen aufgeladen. Diese Lebenszeugnisse sind umso wertvoller, als bestimmte Anhänger, die dem Museum kürzlich zur Verfügung gestellt wurden, den Weg eines NN-Deportierten nachvollziehbar machen. Dieses wahrhaft künstlerische Schaffen bildet den Grundstein für einen Dialog zwischen dem Musée de la résistance et de la déportation und diesen wenig bekannten Objekten, die darauf warten, entdeckt zu werden.

Am 7. Dezember 1941 veröffentlichen die NS-Führer den Erlass, welcher das systematische Verschwinden von tausenden politischen Gegnern unter der Bezeichnung Nacht und Nebel gesetzlich regelt. Die NN-Verurteilten, die zum Verschwinden verdammt waren, erlitten die volle Wucht der NS-Repressionen in der Hölle der Gefängnisse und Konzentrationslager. Trotz der Deportationen, der endlosen Demütigungen, der wiederholten Gewalt und der unmenschlichen Lebensbedingungen in den politischen Gefängnissen haben Frauen und Männer alles versucht, um ihre Würde zu erhalten in einem KZ-System, das darauf ausgelegt war, sie zu brechen. Die meisten dieser politisch Deportierten haben hier ihre Jugend, einige ihr Leben gelassen. – Sind Atempausen auch selten, so bieten sie Maurice Coezard doch eine Möglichkeit, seine Verzweiflung auszudrücken. Diese kleinen Anhänger sind voll persönlicher Symbolik, man erkennt z.B. in den Gravuren der Jungfrau die Figur der Mutter: Als er in Frankreich gefangen ist (April-Juni 1941), unterhält Maurice mit seiner Mutter einen regelmäßigen Briefwechsel. Als der Mangel an Zuneigung beginnt, sich bemerkbar zu machen, fühlt er sich schuldig bei dem Gedanken, seiner Familie Leid zuzufügen, und er verschweigt seine eigenen Schmerzen. – Das NS-Regime sperrt einen Jugendlichen für die Verteidigung der Freiheit ein. Maurice bewahrt jedoch die Idee des Widerstandes in sich, sein Engagement wird von einem Geist der nationalen Verteidigung und Befreiung getragen, einem Geist der Freiheit, den man besonders in der stilisierten Darstellung der Grenzen des Landes erkennen kann. Die Anhänger lassen Formen der Solidarität unter den Deportierten erkennen – er schenkt sie seinen Mitdeportierten –, aber auch Beziehungen zu seinen "Unterdrückern" – er fertigt Auftragsarbeiten für deutsche Wachmänner an. – Als er zwischen Oktober 1943 und September 1944 in Breslau interniert ist, gehören traumatische Situationen zum Alltag. Die Schwierigkeit zu überleben nimmt ihm jedoch die Kreativität nicht, im Gegenteil: die im Geheimen gefertigten Gegenstände bleiben bestehen und können helfen, die Komplexität des Krieges zu verstehen. Die emotionale Belastung ist nicht zu unterschätzen, wenn man bedenkt, dass der junge Deportierte während seiner 37-monatigen Haft an die hundert Anhänger mit Gravuren geschaffen hat. – Maurice ist 2016 von uns gegangen und hat seine Jahre der Deportation, seine Schriften und viele Objekte als Erinnerung hinterlassen. Sein Zeugnis wird immer wertvoller und notwendiger für die Geschichte, zumal die Stimmen der Überlebenden unaufhaltsam verschwinden.

Überarbeitung: Marlon Poggio, Ralph Winter

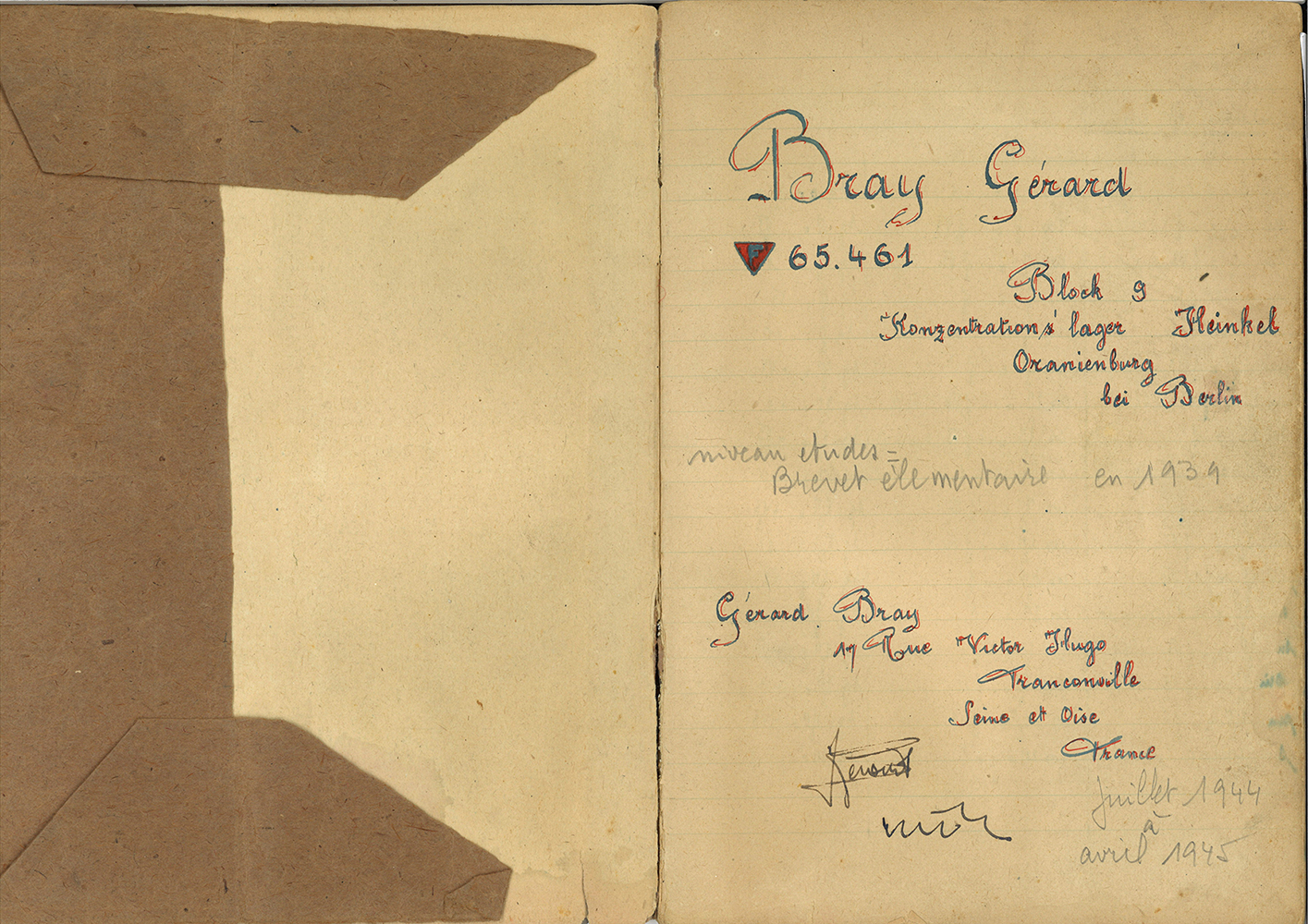

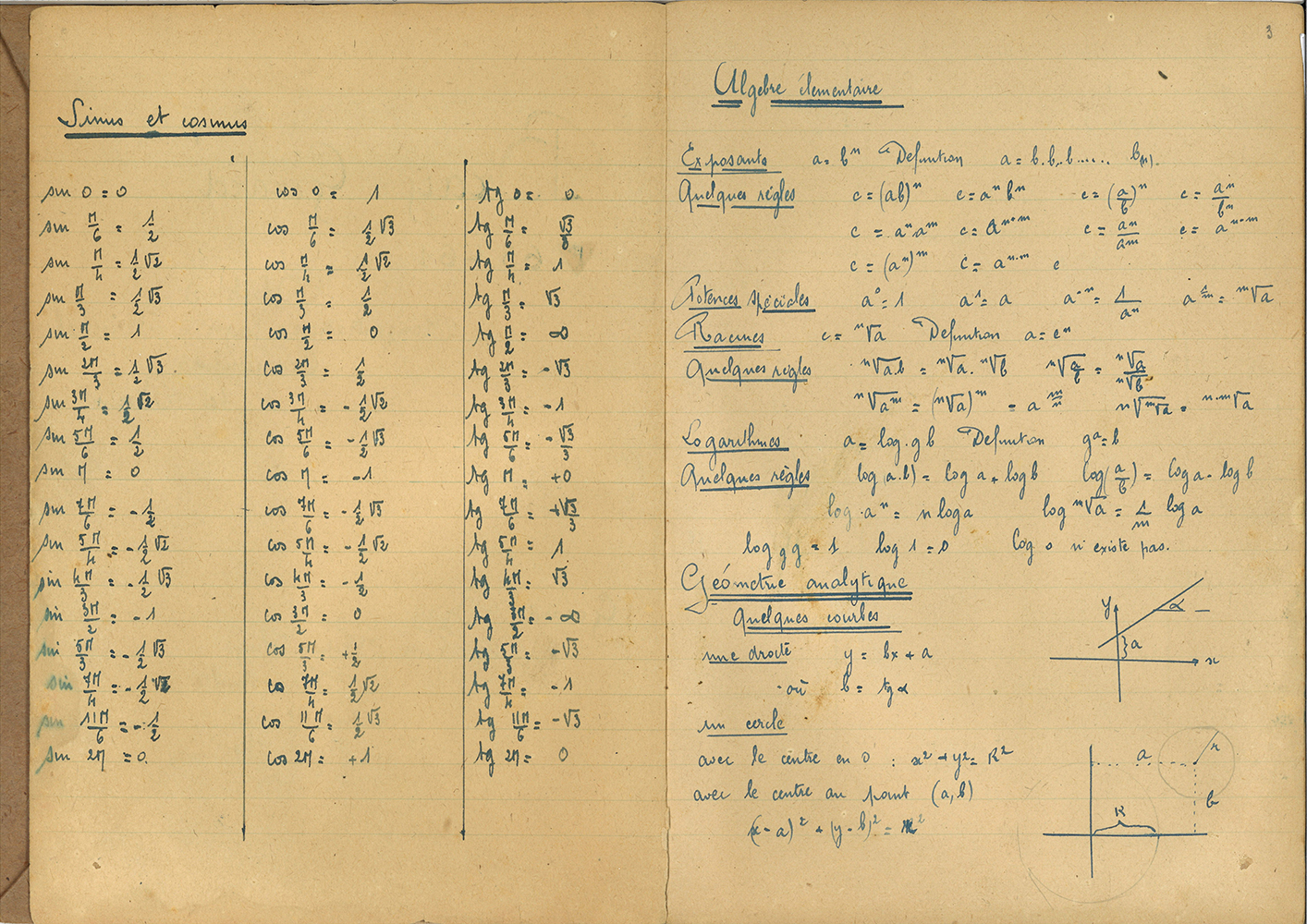

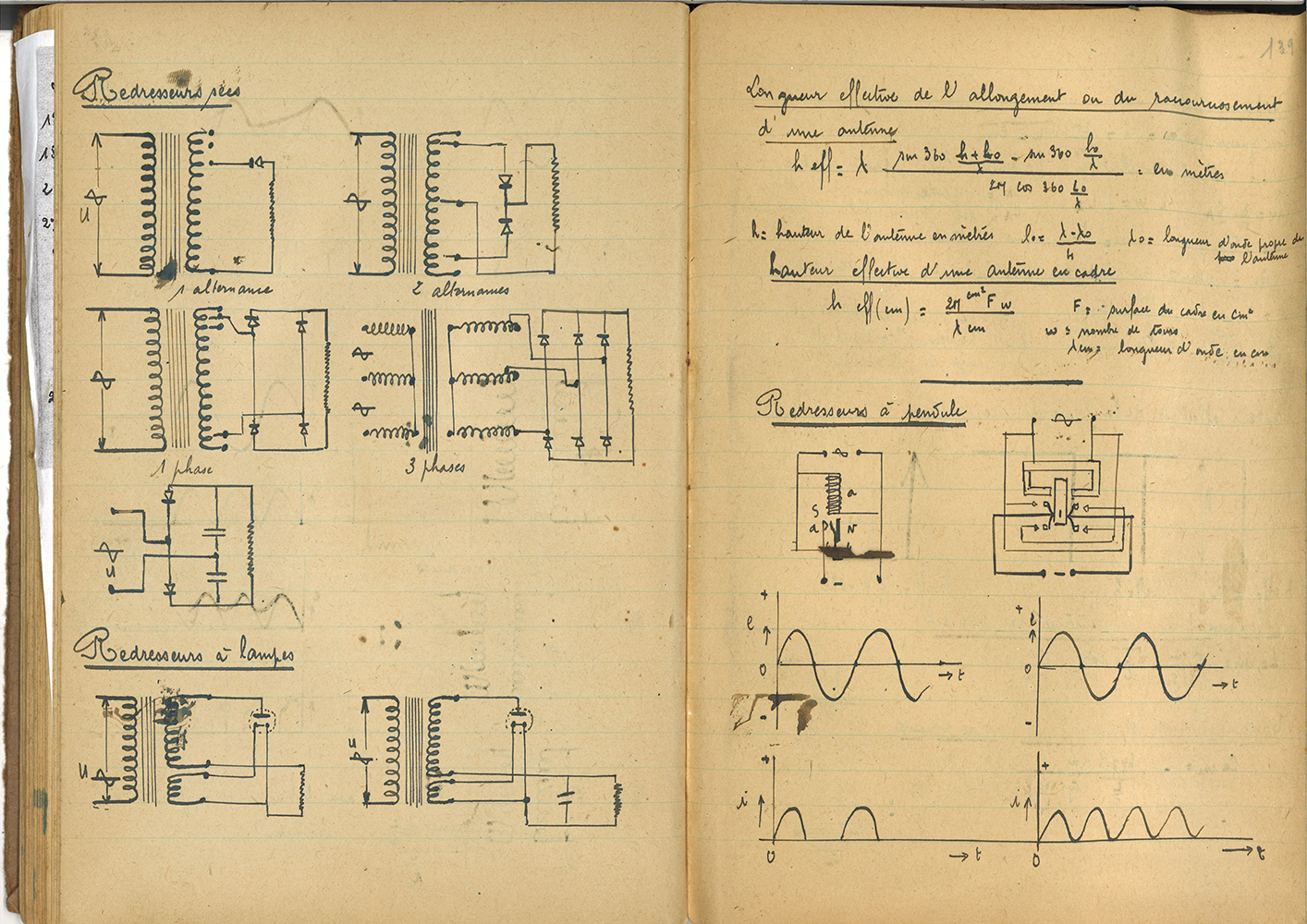

Carnet de mathématiques de Gérard Bray, Sachsenhausen, 1943-1945

© Famille Bray

Ces quelques lettres et ce carnet d’étude conservés par Gérard Bray permettent de mieux comprendre comment certains détenus cherchent, malgré la déshumanisation et les traumatismes subis en déportation, à continuer d’apprendre, à s’instruire et s’évader intellectuellement quelques instants.

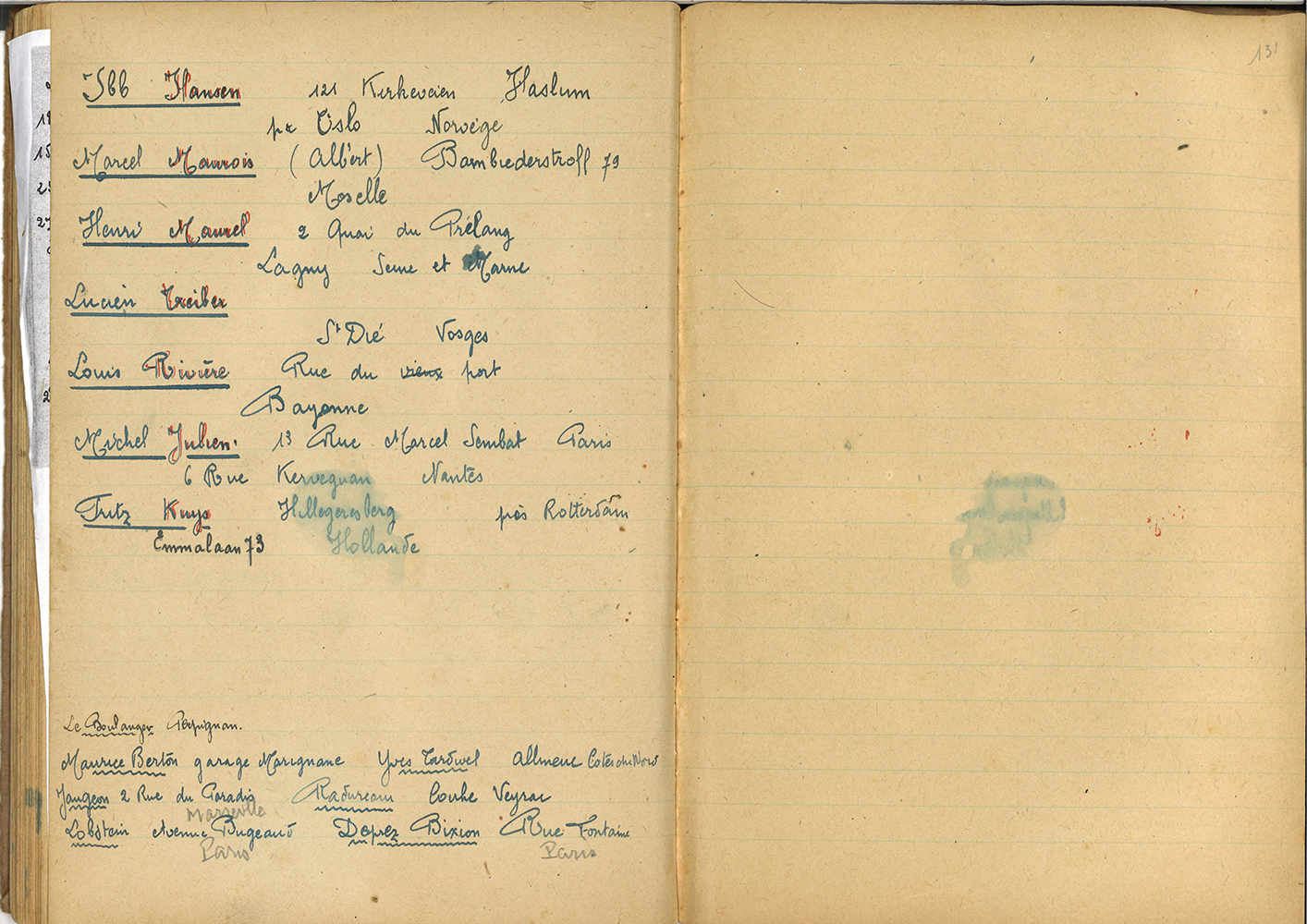

Les demandes de dictionnaires, de romans, de livres d’étude ou encore de poèmes à travers ces lettres montrent ce qu’il était possible pour un détenu de recevoir en termes de lecture par sa famille. Cependant, tous les prisonniers n’ont pas l’opportunité d’obtenir de tels objets du fait de la censure et du pillage de certains colis par les SS. Si les contacts avec sa famille sont possibles, c’est parce qu'Oranienbourg-Sachenhausen est un camp de concentration et de travail. Toutefois, ces échanges restent relativement restreints et limités. L’amitié nouée dans les camps entre détenus permet aussi de pouvoir s’instruire. En échange des cours de mathématiques qui lui sont donnés par Ibb Hansen, Gérard Bray apporte quelques rudiments de langue française à ce dernier, désireux d’élargir sa richesse polyglotte. Quant aux papiers, crayons et règles de calcul, c’est par son affectation au Kommando de l’usine Heinkel qu’il a pu se les procurer. D’une certaine manière, chacun apporte son savoir qu’il partage aux autres et inversement. Cet échange entre les deux hommes n’est pas sans rappeler les conférences clandestines organisées par Germaine Tillion à Ravensbrück pour les autres prisonnières lors de sa déportation. Il n’y a pas de lieux dédiés à ces apprentissages. Les prisonniers improvisent et cela se fait clandestinement.

Par la discussion avec d’autres, nombreux sont ceux qui partagent leur savoir et décrivent leur pays d’origine afin d’en faire connaître toute la richesse culturelle (et parfois culinaire) dont ils sont fiers. Certains prisonniers français mettent en avant la beauté et la richesse des régions françaises comme c’est le cas de l’opérette écrite par Germaine Tillion, Le Verfügbar aux Enfers, quand d’autres, les Polonais par exemple, décrivent la beauté de Varsovie.

Bibliographie :

- COURVOISIER André, Un aller et retour en enfer, Éd. France-Empire, Paris, 1986, 319 pages.

- TILLION Germaine, Une opérette à Ravensbrück, Paris, Éd. de la Martinière, 2005, 122 pages.

- RUBY Marcel, Le livre de la Déportation, Paris, Éd. Robert Laffont, 1995, 451 pages.

Germaine Tillion. Le « Verfügbar aux Enfers » une opérette écrite à Ravensbrück. Déporté pour la liberté, janvier 2012, n°570

Bray Gérard, 65461, Block 9, Konzentrations’ lager Sachsen Hausen, Berlin

Inv. 2021.1588.01

Photographies

Inv. 2021.1588.02

Dessin, portrait de Gérard Bray

Inv. 2021.1588.03

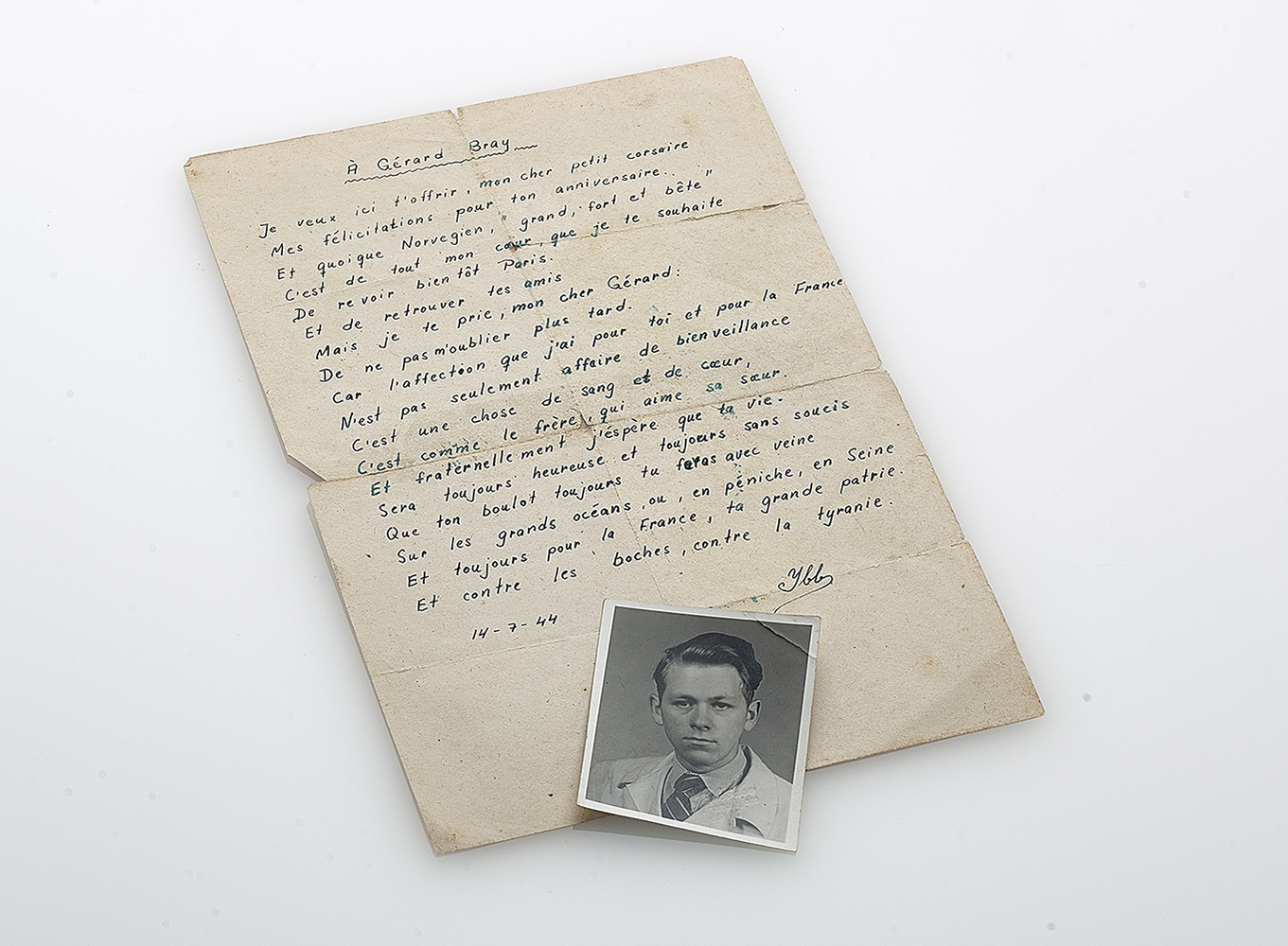

Poème offert à Gérard Bray pour ses 20 ans

Inv. 2021.1588.04

Photo Studio Bernardot

De revoir bientôt Paris.

Et de retrouver tes amis

Mais je te prie, mon cher Gérard :

De ne pas m’oublier plus tard. […]

Cet extrait de poème, écrit et offert à Sachenhausen par Ibb Hansen à son ami français Gérard Bray pour son anniversaire le 14 juillet 1944, témoigne d’une affection et d’une amitié particulière entre eux. Cet émouvant poème fait partie des documents et objets rapportés de déportation par ce dernier. Parmi eux se trouve également un dessin le représentant sans visage. Celui-ci fut réalisé par un autre détenu prénommé Jackson. D’autres archives ramenant au souvenir des camarades complètent le fonds, c’est le cas d’un petit carnet contenant toutes sortes d’informations diverses comme les noms et adresses de ses anciens camarades, des notes sur quelques matchs de football, une carte confectionnée à partir de journaux allemands, des bons distribués par les Vorarbeiter, un calendrier d’évènements et le récit d’évacuation du camp entre le 22 avril et le 12 mai 1945. Il contient également un calendrier des lettres et colis envoyés et reçus au camp. Autant de traces qui témoignent du quotidien au camp et de l’amitié indéfectible entre des détenus de toute nationalité.

Les objets perpétuent une sorte de mémoire pour ceux à qui ils ont appartenu. Ils s’inscrivent dans une volonté de rapporter des souvenirs évocateurs de leur détention, souvent chargés d’émotions. Ces objets revêtent plusieurs formes. Ce poème et ce dessin font partie de ce que l’on appelle l'art en déportation. Très présents chez les prisonniers des camps de concentration, ils sont souvent le témoignage d’une marque d’affection entre détenus. Beaucoup de ces survivants préservent une trace après-guerre de ce passé via ces objets qu’ils conservent précieusement.

D’autres rapportent chez eux divers objets, comme c’est le cas avec ce carnet. L’amitié préservée entre détenus peut se nouer par le sport et les matchs de football. Sont notifiés dans ce carnet quelques résultats de matchs où plusieurs nationalités se retrouvent et s’affrontent sur la place centrale du camp pour partager un moment particulier entre détenus. Toutefois, ces instants ne doivent pas faire oublier les atrocités commises par les SS dans les camps de concentration. De même, tout le monde n’a pas la force physique pour participer à ces matchs de foot. En effet, Gérard Bray explique dans ses Mémoires qu’il a la chance de travailler dans l’usine Heinkel en position assise et non debout, ce qui a l’avantage de moins le fatiguer que d’autres détenus. Il explique par ailleurs avoir eu du mal à trouver de possibles joueurs tant la grande majorité des prisonniers sont épuisés après les longues journées de travail mais aussi d’appel sur la place du camp.

De même, ce carnet contient le calendrier des lettres et des colis qu’il reçoit de sa famille. Ces colis renferment des photos et des lettres clandestines. Pour ce faire, Gérard Bray a mis en place avec sa famille un système audacieux. A plusieurs reprises sont mentionnées dans ces lettres les expressions Bobby Fotocolis et Bafouille planquée signifiant qu’il souhaite recevoir des photos ou une lettre dans le prochain colis.

Bibliographie :

- COGNET Anna & MASSON Céline, Les objets des familles de déportés à l’épreuve du temps. Le cas des poupées de Gemeaux, L'Autre, vol. 22, n°2, 2021, p. 231-239

- COURVOISIER André, Un aller et retour en enfer, Éd. France-Empire, Paris, 1986, 319 p.

- MUXEL Anne, Individu et mémoire familiale, Paris, Éd. Hachette Littératures, 1996, 226 p.

- RUBY Marcel, Le livre de la Déportation, Paris, Éd. Robert Laffont, 1995, 451 p.

- ULIVUCCI Christine, Ces photos qui nous parlent : une relecture de la mémoire familiale, Paris, Éd. Petite Biblio Payot, 2014, 286 p.

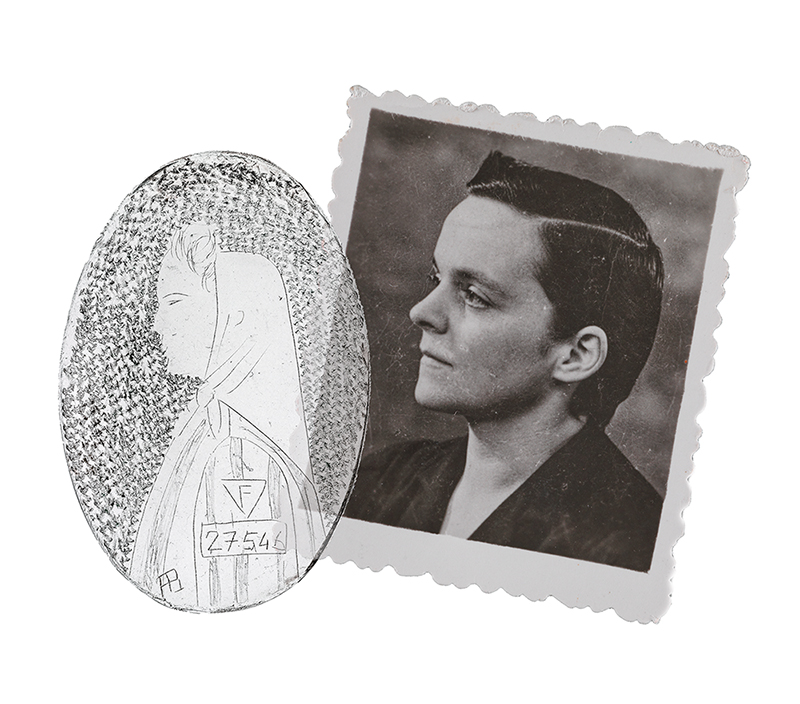

Médaillon confectionné par Andrée Bès pour Marguerite Socié, Zwodau

Inv. 2022.1579.04

Photo Studio Bernardot

Marguerite Socié dite « Mimi » (1915-2004) est une résistante franc-comtoise originaire de Montécheroux dans le Doubs. Arrêtée et emprisonnée à la prison de Rennes en 1943, elle est ensuite déportée dans le camp de concentration de Ravensbrück (Allemagne) sous le matricule 27546 puis dans le Kommando de Zwodau (République tchèque). Faisant preuve d’un grand courage lors de sa captivité, elle est libérée le 7 mai 1945.

De déportation, Marguerite Socié ramène plusieurs objets. Parmi eux se trouve sa robe de déportée sur laquelle est cousu un petit cœur en résine caché à l’intérieur et un médaillon en plastique confectionné par Andrée Bès (1919-1992), également déportée. Ce dernier représente Marguerite Socié, de profil, reconnaissable à son numéro de matricule et son statut de déportée politique. Ces objets viennent d’être légués au musée par sa famille.

Bibliographie :

- AUDHUY Claire, Les robes grises, Paris, Éd. Bibliothèque Nationale et Université de Strasbourg, 2011, 249 pages

- BONNET Marie-Josèphe, Plus forte que la mort – Survivre grâce à l’amitié dans les camps de concentration, Paris, Éd. Ouest-France, 2015, 176 pages

- MUSÉE DE L’HISTOIRE DE L’IMIGRATION, Guide de la Galerie des dons, Paris, Éd. CNHI hommes & migrations, 2014, 252 pages

- ALEMANY-DESSAINT Véronique, Créer pour survivre, Reims, Éd. FNDIRP, 1995, 126 pages

- BOUCHERON du Alexandra et CUTILLA Corinne, Hommage aux victimes de la déportation. Regard sur ces femmes qui créaient pour résister dans les camps, France info, 30 avril 2017, https://www.francetvinfo.fr/culture/patrimoine/histoire/hommage-aux-victimes-de-la-deportation-regard-sur-ces-femmes-qui-creaient-pour-resister-dans-les-camps_2166650.html (Consulté le 15/03/2022)